>1596505087> [ALL/연애/청춘물] 내 옆자리의 신 님 RE :: 15번째 이야기 :: 1001

◆oAG1GDHyak

2022-04-15 22:36:45 - 2022-04-17 17:50:06

0 ◆oAG1GDHyak (pMJpnB5Tjk)

2022-04-15 (불탄다..!) 22:36:45

*의도적으로 특정 누군가를 따돌리거나 소외시키지 않도록 노력합시다.

*연애물 성격이 있는 만큼, 웹박수를 통해 오너입 익명 앓이, 캐릭터에게 줄 익명 선물을 보낼 수 있습니다. 특별한 일이 없으면 매주 토요일이 되는 0시에 공개됩니다.

*진행 이벤트가 있을 시엔 매주 월요일에 공지합니다.

*특정한 누군가하고만 놀지 말고 골고루, 다양하게 노는 것을 권장합니다.

*기본적으로 참치 상황극판 규칙을 지키면서 재밌게 놀면 큰 문제가 될 것은 없습니다.

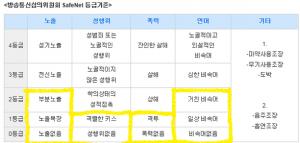

*본 스레의 수위 한계선은 기본적으로 15세 이용가이나 약간의 조정을 하고 있습니다. 자세한 부분은 이미지를 참고해주세요.

*정해진 수위를 넘어서는 직,간접적 드립이나 발언을 모두 금지합니다.

위키 주소 - https://bit.ly/3CkmCDe

시트 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596485109/recent

임시/문의 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596473065/recent

웹박수 주소 - https://bit.ly/3KqWTvK

현 이벤트 <Hit and Boom!>

situplay>1596503077>808

494 탐색 - 요조라 10점 (7l2qKPl2o6)

2022-04-16 (파란날) 22:30:16

그런데 이거 누가 연 거더라.

들을 동안 졸아서 기억이 드문드문한 요조라는 잠시 이벤트의 개최자에 대해 생각하다가 에잇, 하며 복도로 나갔다. 그렇게 느릿하게 복도를 걸어가는데 열린 창문 사이에서 뭔가 파닥파닥 흔들린다. 가까이 가서 꺼내보니 이번에도 코드다.

이제 요조라는 아무 생각도 하지 않고 폰부터 꺼낸다. 그리고 자연스럽게 코드를 찍는다.

.dice 1 2. = 1

당첨/꽝

당첨일 시 점수 다이스

.dice 1 7. = 2

1점, 10점, 30점, 50점, -5점, -10점, -30점

496 탐사 - 미즈미 1점 (Vz9Zm04Mow)

2022-04-16 (파란날) 22:35:21

나는 1층 교무실 앞에 있는 QR 스캔을 마친다. 마이너스만 아니어라.

.dice 1 2. = 2

당첨/꽝

당첨일 시 점수 다이스

.dice 1 7. = 6

1점, 10점, 30점, 50점, -5점, -10점, -30점

497 미즈미주 (Vz9Zm04Mow)

2022-04-16 (파란날) 22:36:22

갱신해~~

토오루주는 너무 미안할 거 없다~~! 나는 정말로 괜찮으니까 셤 공부 잘하고 와~~~

498 코로리주 (IecN/czCmg)

2022-04-16 (파란날) 22:36:28

요조라 당첨됐구나~! 20점이나...... (0점의 부러워하는 시선) -30점만 안 뜨면 훅 안 가니까 괜찮을거라구! (*´ω`*)

499 코로리주 (IecN/czCmg)

2022-04-16 (파란날) 22:37:15

501 요조라주 (7l2qKPl2o6)

2022-04-16 (파란날) 22:39:24

503 코세이주 (soj5y4ph3A)

2022-04-16 (파란날) 22:42:43

.dice 1 2. = 1

당첨 꽝

.dice 1 7

1 10 30 50 -5 -10 -30

506 탐사 - 호무조 샤라쿠 50점 (3Usx.HQ/QA)

2022-04-16 (파란날) 22:44:01

머릿속으로 50점을 몇 번씩 되뇌이며 멍하니 학교 안을 돌아다니다가, 파이프를 입에 물었다. 캐모마일 향이 머릿속에 흘러들어오며 정신이 맑아진다. QR코드에 들어있는 점수까지 알아내지는 못하지만, 그래도 QR코드의 위치 정도는 추리할 수 있다. 시시한 심리론이긴 하지만, 그래도 나름 잘 맞는 편이다. 마침 들고있던 휴대폰에선 야구 경기 영상이 틀어져있었다.

[던졌습니다! 이번엔 과연 홈런을 칠 수 있을것인가!?]

" 그러게. 이번에도 과연 홈런일까? "

.dice 1 2. = 1

당첨, 꽝

.dice 1 7. = 6

1점, 10점, 30점, 50점, -5점, -10점, -30점

509 코로리주 (IecN/czCmg)

2022-04-16 (파란날) 22:45:08

512 후미카 - 시이 (n60IdrU47o)

2022-04-16 (파란날) 22:46:01

하지만 연이란 것이 제 짐작보다 질기리란 걸 누가 알았겠나. 가짜 이름을 달고 짧은 생을 논하려 했던 젊은 신은, 결국 이 자리에서 평생을 입에 올리며 또다른 이름을 쓰게 되었다. 우스꽝스러운 촌극이 따로 없다.

"그래, 난 이상하단다. 아무렴 사실이지."

후미카는 시이를 물끄러미 쳐다보았다. 어쩐지 토라진 듯 말투가 조금 뾰족뾰족하니 삐친 듯했다. 하지만 이유를 모르겠다. 이러니저러니 변천했다 읊어대어도 그는 여전히 미숙했다. 지금만 해도 시이의 감정이 어떤 과정을 거쳐 삐치게 된 것인지 파악하지 못하고 있었으니 말이다. ……그렇지만 이럴 때 어떻게 해주어야 하는지는 알고 있었다. 후미카는 몸을 일으켜 시이의 옆으로 자리를 옮겨 앉고선, 팔을 들어 시이의 어깨를 가볍게 끌어당겨 안아주었다.

"맞는 말이야. 하지만 그 애는 내 아들이었단다. 백 년도 못 산 시간이라 덧없다 넘기기엔 각별한 걸 어쩌겠니."

시이가 가장 바라는 것은 사랑받는 듯한 감각, 그런 계산에서 나온 행동인 것만은 아니었다. 눈꺼풀이 천천히 내리 닫히고 오른다. 눈을 감았다 뜨는 짧은 순간, 지금껏 그저 묵적하기만 하던 눈빛에 미미한 온정이 서리는 듯했다. 그렇게 잠시 있었다. 후미카는 계속 따스하게 대해줄 것만 같았다. 돌연 이 말을 꺼내기 전까진.

"날더러 바보라 했으니 위로는 못 해주겠구나. 너도 바보 하렴."

줄곧 보듬어줄 것처럼 굴더니 딱 하고 딱밤을 때리는 것 아닌가. 동작이 급하지 않고 여유로웠음에도 피하기는 어려웠다. 전직 어머니의 짬이 고스란히 드러나는 공격이었다. 그리고 맞으면 꽤 아플 거다. 이유가 어떻더라도 괘씸한 건 괘씸한 거다.

513 코세이주 (soj5y4ph3A)

2022-04-16 (파란날) 22:46:30

>>511 전 멀티니까 손 비신분이 찌르는걸 기다려보고 ... 아니면 제가!

514 히키주 (xdk0C1Oykg)

2022-04-16 (파란날) 22:47:21

캡틴이 미리 공지했듯 마츠리 일상은 최대 일요일 이내로는 마무리를 해야할 것 같아. 어장은 4개월으로 알고 있고, 조금만 있으면 여름 이벤트인 호타루마츠리인 걸로 알고 있어. 혹시 시니카주가 현 일상을 계속 이어가고 싶다면, 지금 일상을 짧게나마 마무리짓고, 그 이후 시점에 유도후 먹으러 왔다로 넘기지 않겠느냐 제안하고 싶어서.

515 렌 - 코로리 (7TpJQYZEoQ)

2022-04-16 (파란날) 22:49:20

“…양치기?”

계세요, 라고 물었는데 양치기가 있다고 한다면 대답을 한 사람은 양치기라는 것일까? 보건 선생님은 아닌 여자애의 목소리가 침대들이 있는 곳에서 들리더니 그곳에서 누군가가 눈을 부비적거리며 렌이 있는 곳으로 나왔다.

렌은 눈을 깜빡거리며 그 여학생을 바라봤다. 조금 놀란 얼굴이다. 단순히 그저 여학생이었다면 그런 표정을 짓지는 않았을 것이었다. 눈 앞에 보인 여학생의 머리카락이….

“후링, 이요?”

순간 파란 하늘 아래 반짝이는 후링이 생각났다. 어린 시절 도쿄의 아파트에 살 적에도 커다란 통창 유리 앞에 후링을 걸어놨었다. 고층 아파트의 파란 하늘 햇볕 아래 투명한 유리 후링은 알록달록한 그림자를 만들어 냈었다.

아, 마치 후링 같았다. 앞의 소녀의 머리카락이. 그러니까 말도 안 되는 것이지만 눈 앞에 똑똑히 보이는 것을 어떡하는가. 희고 투명한 머리카락에서 다양한 색깔이 아른거렸다.

‘렌. 듣고 있니?’

‘으응?’

‘사실 비밀인데, 엄마는 신이란다.’

순간 아주 어렸을 적, 그러니까 초등학교도 들어가기 전에 어머니에게서 들었던 말이 생각이 났다. 장난이었겠거니, 착각이었겠거니 하고 지나버린 그 기억이 갑자기 떠오르게 된 것은. 그 때 착각이라고 생각했던 어머니의 눈동자가 지금 앞의 소녀의 머리카락과 같은 희고 다채로운 색깔이었기 때문이었다.

“저어, 실례지만 누구신가요…?”

렌은 비이성적인 광경에, 비이성적인 옛 기억에, 조금은 저항하며 실날같은 이성을 잡아 물었다. 그러니까, 인간 같지 않은 모습에 혹시 지금이 꿈인지 현실인지, 이 앞의 소녀는 사람인지 귀신인지, 아니면 신인지 묻는 물음이 저 평상시같은 물음에 담겨져 있는 것이었다.

손바닥의 따끔거림은 이미 저 편으로 날아가버린 뒤였다.

/잠시만, 코로리 신폼 머리카락 흰색이었지 참…. 예정에 없던 과거사 튀어나와서 미안;;; 나도 당황했다! 신경 쓰지 않아도 돼!!!

517 ◆oAG1GDHyak (e3tDcBdtX.)

2022-04-16 (파란날) 22:50:46

518 탐사 - 렌 20점 (7TpJQYZEoQ)

2022-04-16 (파란날) 22:51:34

.dice 1 2. = 2

.dice 1 7. = 6

520 후미카주 (n60IdrU47o)

2022-04-16 (파란날) 22:56:48

스즈즈 샤라쿠 요조라 미즈미주 히키주도 어서와~~~~~~!!!!!!! 캡도 반짝 안녕~~!!!!

다들 포인트에 고통받고 있구나..... 아무도 행복해지지 못해........😊

521 후유키주 (JOnIEx.n4I)

2022-04-16 (파란날) 22:57:41

>>516 좋아. 혹시 원하는 상황 같은 거 있을까?

없으면 내가 적당히 선레 써올게.

어서 와 히키주.

522 코세이주 (soj5y4ph3A)

2022-04-16 (파란날) 22:58:01

524 렌주 (7TpJQYZEoQ)

2022-04-16 (파란날) 22:59:44

샤라쿠주 어서와~! 미즈미주 어서와~~~ 후미카주도 어서와~~~~

밤이 되니 다들 오는구나~~

526 후미카주 (n60IdrU47o)

2022-04-16 (파란날) 23:02:01

앗 후유키주한테 인사 깜빡했네!!! 나비주도 안녕~~!~!!!!

533 요조라주 (7l2qKPl2o6)

2022-04-16 (파란날) 23:07:45

>>530 아이고... 괜찮아~ 천천히 써~ 찬물 한잔 하구~

534 스즈주 (GQnanuvSuM)

2022-04-16 (파란날) 23:08:34

535 렌주 (7TpJQYZEoQ)

2022-04-16 (파란날) 23:08:39