>1596516562> [ALL/연애/청춘물] 내 옆자리의 신 님 RE :: 24번째 이야기 :: 1001

◆oAG1GDHyak

2022-05-14 18:45:25 - 2022-05-17 19:16:21

0 ◆oAG1GDHyak (BuFtfeFKnA)

2022-05-14 (파란날) 18:45:25

*의도적으로 특정 누군가를 따돌리거나 소외시키지 않도록 노력합시다.

*연애물 성격이 있는 만큼, 웹박수를 통해 오너입 익명 앓이, 캐릭터에게 줄 익명 선물을 보낼 수 있습니다. 특별한 일이 없으면 매주 토요일이 되는 0시에 공개됩니다.

*진행 이벤트가 있을 시엔 매주 월요일에 공지합니다.

*특정한 누군가하고만 놀지 말고 골고루, 다양하게 노는 것을 권장합니다.

*기본적으로 참치 상황극판 규칙을 지키면서 재밌게 놀면 큰 문제가 될 것은 없습니다.

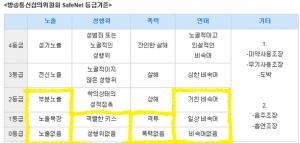

*본 스레의 수위 한계선은 기본적으로 15세 이용가이나 약간의 조정을 하고 있습니다. 자세한 부분은 이미지를 참고해주세요.

*정해진 수위를 넘어서는 직,간접적 드립이나 발언을 모두 금지합니다.

위키 주소 - https://bit.ly/3CkmCDe

시트 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596485109/recent

임시/문의 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596473065/recent

웹박수 주소 - https://bit.ly/3KqWTvK

288 마이리주 (BHSOfKjL12)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:34:09

>>285 안녕하세용 진단주

>>286 미즈미주 괜찮다면 손 한 번 들어볼게~

289 미즈미주 (RVofvMwwUk)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:37:18

둘 다 이리 오도록

물론 부담스럽다! 싶으면 빼도 돼..... ㅎㅎ 생각 있음 다시 찔러주,,,

290 미즈미주 (RVofvMwwUk)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:40:02

291 토와주 (w3pDiDXunk)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:42:33

어떤 상황을 할까요~

해변가에서 등불을 띄운 종이배를 띄운다거나~

마츠리에서 금붕어뜨기 같은 걸 한다거나~

게임을 하다가 등불띄우기를 하는 코스라던가요~

아니면 마츠리는 끝난 뒤에 느긋하게 할 수 있는 캐럿마켓에 디저트 뷔페 무료이용권 같이 가는 걸로 올렸는데 미즈미가 구매하겠다! 한다.. 같은 것도 전 나쁘지 않아요~

292 마이리주 (BHSOfKjL12)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:43:31

294 이름 없음 (RVofvMwwUk)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:48:14

>>292 난 물론 괜찮다~! 뭔가 오늘따라 의욕과 기력이 넘치는 걸 :3 다음주는 약속도 없어서 널널하구~~~ 혹시 하고 싶은 활동 있어? 굳이 마츠리가 아니라도 난 오케~

295 미즈미주 (RVofvMwwUk)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:49:35

296 토와주 (w3pDiDXunk)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:50:02

상점에서 사서 알아서 띄우는..? 그런 거요.

297 렌 - 토와 (Dede1PLrOM)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:50:30

렌이 무슨 말인지 잘 이해하지 못했다는 뜻으로 고개를 갸웃했다. 토와의 말은 조금 애매모호한 면이 있어서 완전히 이해하기 어려웠다.

“보통 반딧불이의 빛은 좋아하지만 벌레로서는 별로 좋아하지는 않죠.”

조금 씁쓸하다는 듯 말을 하지만 본인도 인정한다는 듯이 고개를 끄덕인다. 이어지는 좁아져가는 기분이라는 것을 렌은 조금 모르겠다는 듯 토와를 바라본다. 토와의 손에 앉은 반딧불이는 토와가 쫓아내자 날아올랐다.

어느새 반딧불이의 길은 끝이 나고 반딧불 석상이 있는 곳에 다다랐다. 그 곳을 지나간다면 노점이 즐비한 해변가에 도착할 것이었다. 아니면 잠시 머물렀다가 가도 괜찮았고.

298 토와주 (w3pDiDXunk)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:50:52

299 렌주 (Dede1PLrOM)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:51:06

나는 다시 사라질게~~~~

300 테츠야 - 아미카 (lhT67r6sCc)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:51:32

그저 사소한 소원이라면 이루어지면 그만 안이루어지면 그만인 식으로 소원을 빌거나 할텐데 마치 자신의 소원은 자신이 반드시 이루겠다는 말을 하는 것 같았다. 그건 그에게 있어 듣기에 좋은 말 이었다.

"그럼 신사한테 빌지 않고 내 개인적인 바램으로. 그 소원이 이루어졌으면 좋겠네."

말을 마치고 그녀가 바라보는 그 석상을 같이 바라보았다. 반딧불이 석상이라니 상당히 희귀한 석상이 아닐까?

"으레 만화나 드라마에서는 자주 나오는 소재니까. 하지만 현실에서 신을 봤다는 사람은 있지만 그걸 증명한 사람은 없는걸 보면 그 신이된다는 이야기도 만화나 드라마로 봐야겠지."

신이된다. 애초에 신이 어떤 존재인지 모르는데 신이된다는 말을 들어도 실감이 나지 않는 것이다.

301 ◆oAG1GDHyak (VM17atsPv.)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:51:37

그..등불은 말 그대로 어선에서 진짜 대거적으로 띄우는 그것이 안되는거고, 개인이 그냥 가볍게 종이배 하나 만들어서 불피워서 띄워보내겠다고 한다면 그건 말리지 않을게요. 그냥 말 그대로 약식으로는 괜찮아요. 화려하진 않지만 그래도 띄웠다..정도라면?

304 미즈미주 (RVofvMwwUk)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:52:29

그러면 마이너하게 등불띄우는 걸로 할래? 그지 산 세번.... 무리무리긴 하지... ㅋㅋㅋㅋㅋ

306 마이리주 (BHSOfKjL12)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:55:39

음~ 마츠리 놀 거리는 다 돌아봐서 이렇다 할 게 딱 떠오르지는 않네요🤔 미즈미주가 하고 싶은 건 있을까??

렌주 다시 굿바이~ 테츠야주는 어서오구!!

307 토와 - 렌 (w3pDiDXunk)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:56:08

남아있던 기모노 하나는 유즈키.. 구분이 애매하네요. 어쨌든. 물귀신 씨가 입어본 적 있었는데. 예쁘긴 하더라고요. 라는 말을 합니다. 아무리 합의를 봤다고 하지만. 자꾸 생각하게 되는 건 미련이 있긴 했다는 걸까..

걸어내려오면 해변가와 같이 놓여있는 곳이 보입니다.

반딧불 석상이 있는 신사를 바라보면서 렌에게 가볍게 물어봅니다.

"그러고보니. 세이 씨는 소원을 빈 적 있나요?"

사쿠라마츠리 때에도 소원을 빌었고. 여기에서도 소원을 빌어봤다는 말을 하는 토와입니다.

"참고로 사쿠라마츠리 때에는 청소 좀 덜하게 해주세요 같은 소원을 빌었거든요."

"그렇지만 아무래도 청소를 조금만 안해도 머리카락이 보이는 건 그렇잖아요."

라는 말을 약간 비밀 이야기를 하듯이 말하네요.

309 토와 - 렌 (w3pDiDXunk)

2022-05-15 (내일 월요일) 18:58:03

그러면.. 마츠리에서 만나서 그러고보니 종이배에 등불을 소소하게나마 띄우는 이들도 있던데~(중략)그럼 우리도 간단하게 해볼래~ 같은 걸로 할래요?

선레는.. 다이스로 할까요? 1 100 굴려서 낮은 쪽이 선레를 주는 걸로요?

311 미즈미주 (RVofvMwwUk)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:01:10

>>309 좋아-! 그러면 인파 북적이는 곳에 할 것 없이 있는데 만나서 말하는 걸로 할까? 선레는 누가 쓸까? 다이스?

315 렌 - 토와 (Dede1PLrOM)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:07:47

렌은 고개를 끄덕였다. 그리곤 계속 물어볼까 말까 고민했다. 유즈키라는 말이 구분이 어렵다는 것은 바다를 건넌 이의 이름과 물귀신 씨의 이름이 유즈키로 같다는 뜻일까? 그것은 물어보기 애매하여 묻지 않고 다르게 묻는다.

“물귀신 씨와 친하게 지냈었던 모양이네요?”

기모노를 입은 모습을 보았다기에 그렇게 묻는다. 아무래도 그 대답을 듣고 난 뒤에는 더 캐묻지는 않을 모양이다.

반딧불이 석상이 있는 신사를 바라보며 토와가 묻는 말에 렌이 조금 쑥쓰럼을 타며 말했다.

“네. 저도 빌었어요. 사쿠라마츠리 때도 호타루마츠리 때도요.”

렌이 고개를 끄덕이다가 사쿠라마츠리 때 빈 소원을 듣자 렌은 가볍게 웃었다.

“하긴 머리카락은 이상하게도 눈에 잘 띄더라고요. 이상하게 많이 빠지는 것 같지도 않은데. 토와 선배 머리카락은 옅지만 저는 짙은 색이라 더 눈에 잘 띄는 것 같기도 하고.”

렌이 고개를 젓다가 이어 말했다.

“전 사쿠라마츠리 땐 주변 사람들이 건강하고, 제 개인 기록…. 아 그러니까 제가 수영부라, 개인 기록 향상에 대해 소원을 빌었었어요. 실제로 최근 향상되기도 했으니 효과가 있었던 모양이에요.”

렌이 작게 웃으며 말했다. 마찬가지로 장난스레 비밀이야기를 하듯이.

/거짓말쟁이 같지만 진짜 다녀올게~~~ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

317 마이리주 (BHSOfKjL12)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:10:23

토와주랑 선레가 나왔으니까 내가 선레 할게!! 상도덕이 있어야 돼!(?)

그런데 잠깐.... 나 저녁 먹으러 가야해서 조금만 기다려줘~~!

318 미즈미 - 토와 (RVofvMwwUk)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:15:03

"그러고보니 히카쨩이 종이배로 등불 보낸다는데?"

"에- 마지? 그러면 우리도 하나 할래?"

그렇다. 등불이라... 나는 턱을 만지작거리다 나쁘지 않겠다는 결론을 내렸다. 바다 건너에 있을 신에게는 일만 늘리는 짓이라 조금 미안하지만 지금의 나는 아무것도 모르는 인간일테니 모르쇠 일관할까 싶다. 나는 걸음을 옮겨 상점가로 향했다. 그곳에서는 간소하게 종이배를 접을 수 있는 종이와, 작은 등불을 팔았다. 가만히 줄은 서는데 마침 저기 아는 이의 얼굴이 보인다. 아하, 똑똑한 학자형 인간이었던가.

"거기-! 엔 선배-!* 여기요, 여기!"

나는 내가 잘 보이게 펄쩍 펄쩍 뛰었다. 손도 같이 흔들었으니 네가 나를 발견하는 건 시간문제일터였다.

*미즈미는 보통 요비스테 하기도 전에 이름으로 불러버림

319 토와 - 렌 (w3pDiDXunk)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:15:30

"어째서 빌려준 건지는.. 듣지 못했지만요."

치자라고 하셨던가.. 라고 중얼거립니다.

그리고 그것이 파국의 금이었을까? 라고 생각하지만. 당시에 보고 느낀 것은 어울린다. 라는 감정이었습니다.

"그런 소원이었군요.."

고개를 끄덕입니다. 각자의 소원은 어떻게 건드리거나 하는 건 곤란한 일이니만큼. 적당한 반응을 고릅니다.

"효과가 있었다니 다행이네요. 저는.. 글쎄요.. 청소를 매일 하기는 하지만. 먼지가 조금은 덜 쌓이는 기분이긴 하더라고요."

그리고 호타루마츠리 소원은 들어지고 있는 기분이기도 하네요. 라고 말합니다. 그야. 이런저런 것을 잘 즐기고 싶다라는 건 어쩔 수 없는걸요

"그럼.. 이제 아이스크림을 사러 갈까요?"

약한 형광빛을 내는 토핑이 반딧불이를 형상화한 듯한 호타루마츠리 특제 아이스크림은 다행히도 품절된 맛은 없었습니다..

320 미즈미주 (RVofvMwwUk)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:16:11

다들 밥 맛있게 먹었을까? 나는 연어를 먹었는데 맛있더라고 히히

그리고 렌주는 진짜진짜 잘 다녀와 ㅋㅋㅋㅋ

321 ◆oAG1GDHyak (VM17atsPv.)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:17:57

322 토와 - 미즈미 (w3pDiDXunk)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:19:35

엔 선배라고 부르는 것에 순간 움찔합니다. 대체 누가 그렇게 부르는 건지요... 라고 생각하먼서 약간은 냉랭한 인상의 표정으로 뒤를 돌아보면 저번에 만났던 층격적인 영어실력의 후배가 보입니다.

"아. 그러니까 사이카와 씨?"

떨떠름함을 애써 떨쳐내고는 말하려 합니다. 자신이 사이카와 씨라고 불렀다면 그래도 토와라고 불러줄 거란 기대감이 있어서였을까요?

"여기는... 등불인가요?"

혼자서라도 종이배를 접어서 띄워보낼 수 있는 그런 등불을 파는 상점에서 자신을 부르는 걸 보니. 등불이 떠다니는 광경을 못 봐서 그런 걸까? 싶은 생각을 합니다.

326 미즈미 - 토와 (RVofvMwwUk)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:27:15

"에이- 그냥 편하게 미즈미! 라고 불러주세요."

나참, 성으로 부러면 썸은 언제 타고 연애는 언제 한단 말이냐. 물론 미디어 매체에서 배운 바, 성숙한 어른들은 서로에게 존칭을 쓰면서도 연애를 잘 하는 것 같다만 나는 고등학생, 속된 말로는 JK다 이 말씀. 청춘을 즐겨야할 나이에 서로 예의차려야 한다니! 나이대에 맞지 않는 행동이다. 절대 내가 예의 차리는 것에 약해서가 아니다.... 절대...

"네! 보니까 간단하게나마 등불을 띄울 수 있다 하더라고요? 참으로 낭-만적이지 않나요?"

나는 그리 말하며, 너에게 얼른 오라는 듯 손짓을 했다. 음- 등불도 띄우고 바닷가도 같이 걷다보면 원래 없던 감정도 생기기 마련이다. 운이 좋으면 '썸'을 탈 수도 있는 좋은 기회다.

"그러니까 같이 띄우실래요? 혼자 띄우는 건 외롭잖아요."

327 토와 - 미즈미 (w3pDiDXunk)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:33:39

물론 유즈키는 유즈키고. 코로리는... 코로리는 나중에 구분을 이해서 불러도 되냐고 물어볼 거니까 상관없다. 일단은 한 발 물러나긴 하지만. 또 부르라고 한다면.. 그 때는 어떠려나.

"간단하게나마 등불을 띄우는 것도 낭만적이기는 하지요."

사실 첫날에 같이 띄웠다면 넘실넘실거리는 것들 사이에 등불이 석였을 거라 기대했겠지만. 이렇게 하나만 띄우는 건...

그것도 나름대로 아스라히 스러지는 모습을 볼 만하지 않던가?

"...띄우는 것 자체는 가능하지만요."

같이하겠다는 이유를 알 수 없어서 애매합니다. 아주 약하지만 경계적인 면이 보이네요. 그렇게 급작스럽게 접근하면 토와 엔 같은 존재는 경계를 할 수 밖에 없는 것.

328 미즈미 - 토와 (RVofvMwwUk)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:43:58

"그러니까 같이 가자는 거예요. 한 사람보다 두 사람이 즐겁지 않겠어요? 전 누군가와 함께해야 즐거움을 느끼는 편이라서요. 혼자서는 아무것도 하기 싫거든요."

실제로 나는 그랬다. 그야 그럴 것이, 굳이 인간의 몸을 둔갑하여 인간이랑 연애 좀 하겠다고 내려왔는데 나 혼자 밥 먹고 나 혼자 게임 하고 나 혼자 즐기면 무슨 소용이란 말이냐. 그럴 바에 나의 뱀 친구들 끌어안고 잠이나 자는 것이 낫겠다.

"혹시 선배는 몰려다는 걸 싫어하는 편? 그래도 등불 띄우기를 같이하는 건 정-말로 재미있을 거예요. 기왕 등불 띄웠는데 저만 보면 무슨 재미예요?"

나는 검지를 들며 호언장담했다.

"뭐어- 싫으시다면 어쩔 수 없죠. 저 혼자 외롭게 등불 보내고 저 혼자 마츠리 구경하다가 저 혼자 집에 가서 저 혼자 울고 있을게요."

330 아미카 - 테츠야 (VGvCKCE.ak)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:47:42

"그럴려나요? 누군가에겐 쉬울수도있는 소원이지마안, 그래도 고마워요..!"

개인적인 바램으로 소원을 빌어준 테츠야에게 아미카는 고마운 마음이 들었다. 그래서 테츠야에게 잠시 미소를 지어보았다.

"그렇겠죠? 신이 그렇게 쉽게 되는 것도 이상하고오.. 애초에 있는지부터 알 수 없으니까요~."

신이 되는건 애초에 그닥 좋은 일인가, 그것부터가 아미카에게 다가오는 말이었다. 애초에 평범한 인간이 바로 신이 되면 아무리 사소한거라도 엄청난 양을 감당해야 할탠데, 그렇다는건 정신이 버틸 수 있을지가 있을까? 뭐 신이 되면서 정신도 같이 강화될수도 있겠지만. 아미카는 그런 뒤 해변가를 가리키며 말했다.

"이제 그러면 슬슬 해변가쪽으로 가볼까요?"

331 렌 - 토와 (Dede1PLrOM)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:48:44

아이스크림을 사러 가자는 말에 따라가니 호타루마츠리를 위한 특제 아이스크림을 팔고 있었다. 어제는 왜 못봤을까 싶은 마음이었지만 지금이라도 봐서 다행일까?

“토와 선배는 뭘 고를 생각이세요? 저는…. 반딧불이로 하려고요. 그게 제일 메인 아이스크림인 것 같고요.”

렌은 토와가 아이스크림을 고른다면 아마 지갑을 꺼내서 계산을 했을 터였다.

/답레 올리고 스르르 사라진다~~

335 토와 - 미즈미 (w3pDiDXunk)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:52:31

"몰려다니는 걸 싫어하는 게 아니라.. 아무래도 사이카와 씨가 갑자기 쑥 들어오니까 당혹스러웠을 뿐이거든요."

물론 등불을 띄우는 건 토와도 조금 관심이 있었기 때문에 그런 것이겠지요. 사실... 외롭게에서 이어지는 말이 조금은 신경쓰이기도 했고요. 거짓말이나 농담이라곤 해도...

"어쩔 순 없네요."

한숨을 쉬지만.. 고개를 끄덕이며 등불을 파는 곳 쪽으로 발을 멏 걸음 옮겨서 미즈미와 가까워지려 합니다.

"등불은 어떤 걸 고르실 건가요?"

등불이 바다바람에 확 꺼지면 곤란하고. 그렇다고 많이 멀어지기도 전에 다 타버리는 것도 곤란하니까요.라는 말을 하면서 드불이나 종이배 종류를 골라보자고 하네요.

"종이배는 이게 가장 튼튼해 보이긴 한데. 말이지요."

균형이 잘 잡혀있어보인다고도 하네요. 멀리 가지도 못했는데 디집히면 그것도...

336 미즈미주 (RVofvMwwUk)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:55:30

내가 지금 심부름 해야하는게 있어서 쬐끔 늦을지도 모르겠네! 1시간 안에 금방 올테니까 응응 후다닥 갔다 올게

338 테츠야 - 아미카 (lhT67r6sCc)

2022-05-15 (내일 월요일) 19:56:20

신사랑 동굴만 알아보았기에 해변가에 무언가 준비한게 있는지는 몰랐기에 물어본다기보단 있구나 하고 확인하는 느낌으로 말했다. 역시 여름이니까 마지막으로 불꽃놀이라도 하려는걸까. 조용한 축제니 어울릴 것 같았다.

"그럼 내려가자. 아무리 사람이 많다고 한들 여기보다는 바다쪽이 더 시원하겠지."

안그래도 사람이 많아서 그 열때문데 덥고 답답하다 생각하던 차, 잘 되었다. 그런데 해변가로 같이 가는게 당연하게 되어버렸네.

"뭐 어때.."

어차피 갈 곳도 딱히 없고 집에가봐야 씻고 잘 뿐이다. 마지막까지 동행해주자.