>1596513073> [ALL/연애/청춘물] 내 옆자리의 신 님 RE :: 19번째 이야기 :: 1001

◆oAG1GDHyak

2022-04-25 19:01:43 - 2022-04-29 01:17:21

0 ◆oAG1GDHyak (tWXzYshNp6)

2022-04-25 (모두 수고..) 19:01:43

*의도적으로 특정 누군가를 따돌리거나 소외시키지 않도록 노력합시다.

*연애물 성격이 있는 만큼, 웹박수를 통해 오너입 익명 앓이, 캐릭터에게 줄 익명 선물을 보낼 수 있습니다. 특별한 일이 없으면 매주 토요일이 되는 0시에 공개됩니다.

*진행 이벤트가 있을 시엔 매주 월요일에 공지합니다.

*특정한 누군가하고만 놀지 말고 골고루, 다양하게 노는 것을 권장합니다.

*기본적으로 참치 상황극판 규칙을 지키면서 재밌게 놀면 큰 문제가 될 것은 없습니다.

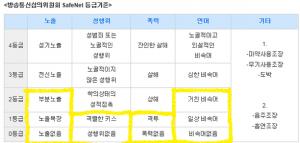

*본 스레의 수위 한계선은 기본적으로 15세 이용가이나 약간의 조정을 하고 있습니다. 자세한 부분은 이미지를 참고해주세요.

*정해진 수위를 넘어서는 직,간접적 드립이나 발언을 모두 금지합니다.

위키 주소 - https://bit.ly/3CkmCDe

시트 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596485109/recent

임시/문의 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596473065/recent

웹박수 주소 - https://bit.ly/3KqWTvK

<중요!!> 호타루마츠리 1차 신청 관련 이야기 <필독!>

situplay>1596510107>696

207 ◆oAG1GDHyak (GxwoTpippQ)

2022-04-26 (FIRE!) 11:36:55

209 렌 - 요조라 (K53ujDxH.w)

2022-04-26 (FIRE!) 12:42:48

어쨌든 요조라에게 잡힌 손으로 이것저것이 그려지고 그대로 하라는 말에 명령어가 입력된 강아지처럼 순하게 고개를 끄덕인다.

“물감이랑, 붓이랑…. 팔레트. 여기.”

렌이 잠시 연필을 내려놓고 주섬주섬 채색을 위한 도구들을 근처에서 찾아 주었다. 아마 물감들은 좋지도 나쁘지도 않은 일반 학생들이 살만한 물감이고 어느정도는 팔레트에 짜져서 굳어있을 것이었다. 조금 순서가 난잡할 뿐이지 도구들은 깨끗하게 새척되어 있어 아마 깔끔한 편이구나 생각이 들 정도는 되었다. 이미 물통에 깨끗한 물은 받아놨고 붓의 물을 닦을 걸레도 한 편에 자리를 차지하고 있었으니 문제는 없었고.

그리고는 서두르는 게 좋겠다는 그 말에 렌은 다시 연필을 잡고 집중해서 스케치를 해내었다. 뭔가 자신이 그렸던 그림보다 훨씬 나아진 모습에ㅡ그야 원근법을 무시하고 그렸었으니까ㅡ 어떤 점이 달라진 지는 확실히 캐치하지는 못하였지만 얼굴이 조금 환해졌다. 나름 생각해서 끙끙거리면서 하는 것보다 이렇게 가이드를 잡아주니 훨씬 빨리 진척이 되고 있어서 나름 놀라는 중이었다.

“다 했어. 다음은 뭘 하면 돼?”

아마 꼬리가 있다면 흔들흔들하고 있지 않았을까. 상명하복에 익숙한 게 딱 운동부일지도, 아니면 뭔가 창의력을 발휘하는 것에 조금 어려움을 느끼는 편일지도 모른다.

210 렌주 (K53ujDxH.w)

2022-04-26 (FIRE!) 12:44:50

다들 좋은 하루 보내구~~~ 위에 진단이랑 대화집이랑 다 읽어봤다구 다들 너무 귀여우어ㅓ어ㅓ

211 후미카주 (i9dsYWTWcU)

2022-04-26 (FIRE!) 12:56:30

참치가 아프기도 하고 시간도 고려해서, 천천히 돌아가는 일상 구함 팻말 꽂아둘게~ ٩( ´ω` )

212 토와주 (K/4ws3cx2E)

2022-04-26 (FIRE!) 12:56:57

그렇게 헤어졌다~ 로 막레를 해도 되려나요..?

그렇다면 수고하셨어요 코토하주~

213 렌주 (iG4OQDtPVo)

2022-04-26 (FIRE!) 13:01:23

토와주 막레 먹혔냐구 ㅠㅠㅠㅠㅠ 맘아프다. 일상 수고했어~~

후미카 일상?! 일상 구하는 참치 기다려보고 없으면 멀티지만 찔러보고 싶네~ 일단 기다려보고~

214 토와주 (K/4ws3cx2E)

2022-04-26 (FIRE!) 13:10:28

일상.. 많이 돌려서 많은 관계를 쌓아야 가을도 쓰는데...(흐늘)

(천천히라도 괜찮다면 손..?)

216 렌주 (iG4OQDtPVo)

2022-04-26 (FIRE!) 13:13:36

코세이주 어서와~~ 참치가 아파서 불안불안해~

218 후미카주 (i9dsYWTWcU)

2022-04-26 (FIRE!) 13:34:07

나중에 꼭 보자구~~ :3

>>214 앗 점심 만드느라 이제 봤네 :ㅇ

나도 천천히 돌리게 될 것 같아서 괜찮아!!

오케이 가보자고~~ 보고싶은 상황이나 장소 같은 거 있으려나????

코세이주도 안녕~~~

219 토와주 (K/4ws3cx2E)

2022-04-26 (FIRE!) 13:36:23

으음.. 후미카 센세가 어디를 자주 다닐지를 모르겠네요~

학교 말고 다른 곳도 가끔은 가보고 싶은데 말이지요.

초여름 비오는 날에 뭔가.. 도 나쁘지 않아보이고요~

220 코로리주 (VSwdYgMiFg)

2022-04-26 (FIRE!) 13:36:38

어쨌든 다들 안녕, 좋은 점심이야! (・∀・) 멀티니까 천천히 돌려도 괜찮은 참치들 있으면 일상 구하고 있으니까 찔러줘~!

222 렌주 (iG4OQDtPVo)

2022-04-26 (FIRE!) 13:39:59

자캐가_게임에서_욕을_먹는다면

렌이 게임을 할까 싶은데.... 아마 그런 일이 있으면 채팅창을 끄거나 무시할듯? 익명의 사람들에 대해서는 그닥 신경쓰지 않는 편이려나?

자캐의_기분전환_방식은

물에 들어간다? 그럴 상황이 아니면 햇볕을 쬔다. 햇볕이 없다면 물구나무 선다. 물구나무 설 기운도 안 나면 잠을 자.

자캐의_마음_상태

.....???? 음, 요즘은 별 일 없이 평화롭지?

#shindanmaker #오늘의_자캐해시

https://kr.shindanmaker.com/977489

후미카와는 언제든 만날 수 있을거라고 생각해~ 일단 스레 내 캐릭터들이 많다보니 안만난 친구들을 만나기를 최우선으로 둬도 어렵더라고~

코세이주 안녕~ 좋은 오후!

223 코로리주 (VSwdYgMiFg)

2022-04-26 (FIRE!) 13:41:41

224 렌주 (iG4OQDtPVo)

2022-04-26 (FIRE!) 13:42:47

225 후미카주 (i9dsYWTWcU)

2022-04-26 (FIRE!) 13:43:53

그럼 비오는 날 골목길 같은 걸로 하면 될 것 같은데 어때??? •̀ᴗ•̀

코로리주도 안녕~~ 욕심 나지만 방금 일상을 구해버려서 패스해야 하게 됐네... ( •́ ̯•̀ )

226 코로리주 (isgXffg7dY)

2022-04-26 (FIRE!) 13:46:13

227 토와주 (K/4ws3cx2E)

2022-04-26 (FIRE!) 13:46:40

갈 이유는 없지만(대체)

일상이라면 가야지. 토와 군! 가보시죠(밀기)

선레는.. 다이스로 할까요?

228 후미카주 (i9dsYWTWcU)

2022-04-26 (FIRE!) 13:51:57

>>227 음~ 개연성은 하굣길같은 걸로 충족한다고 치면? 몰라몰라 어떻게든 되겠지👀

오케이~ 굴러라 다이스야!!

아참 내가 걸린다면 쪼금 시간이 걸릴지도 몰라...◔_◔ 아직 점심을 안 먹어서 이제 먹으려고 하는 중이거든... :3c

.dice 1 2. = 1

1.미카미카주

2.토톳치

230 코세이주 (6gz0YLieAU)

2022-04-26 (FIRE!) 13:54:23

자캐가_다친다면

>아무 말도 안하고 혼자 끙끙 앓다가 리리한테 들켜서 혼나지 않을까 싶네요! 일단 본인은 다친걸 남한테 얘기 안하는 타입.

자캐가_다시는_만날_수_없는_사람의_얼굴과_같은_얼굴의_사람을_만났을_때

>아무렇지 않은척 지나가겠지만 크게 동공지진 한번 일으키고 ... 그 날은 되게 멍하니 있지 않을까 싶네요.

자캐의_애완동물

>새까만 고양이를 키우고 싶어한답니다!

#shindanmaker #오늘의_자캐해시

https://kr.shindanmaker.com/977489

231 렌주 (iG4OQDtPVo)

2022-04-26 (FIRE!) 14:03:54

232 요조라 - 렌 (ZqbFtnSoVA)

2022-04-26 (FIRE!) 14:09:09

요조라는 채색 도구들을 받아들고 먼저 팔레트의 안을 살핀다. 물감은 충분한지, 무슨 색이 있는지, 대강 훑어보고 붓의 상태와 물감의 여분도 확인한다. 딱 고등학생이 쓸 만한 무난한 도구들이고, 관리도 잘 했는지 깨끗하다. 쓸 맛이 나는 도구들이라고 생각하던 요조라는 다 했다는 말에 붓과 팔레트를 들고 돌아본다.

"뭐긴, 칠해야지..."

지극히 담담하고 당연한 대답을 시작으로, 스케치와 비슷하지만 좀 더 가이드가 많은 채색을 하게 되었을 것이다.

채색을 하는 동안, 요조라는 고리타분한 설명 같은 건 없이 짧게 알려주기만 했다. 이건 밑색, 여기는 빛이 이렇게 내리니까 밝게, 여긴 그 아래 그늘이니까 어둡게, 등등의 그런가보다 할 만한 한마디 말과 함께 무슨 색을 어떻게 칠해야 하는지 말한다. 이번에도 역시나 필요하다면 손을 잡아 붓질하는 요령을 가르쳐 주었을 거다. 넓은 편을 한번에 슥 칠하는 법, 붓끝을 세우고 테두리를 긋는 법, 원래 재주가 없는 사람이라도 쉽게 따라할 수 있을 만큼 간단하게, 말이다.

"됐어, 이제..."

한참의 채색 시간을 거친 끝에 명암을 약간 손보는 것으로 그림은 마무리 된다. 시간은 아슬아슬하게 맞춘 정도다. 마르는 걸 잠시 기다렸다가 제출하면 딱 맞을 듯 하다. 요조라 역시 폰으로 시간을 확인하곤, 그렇게 말한다.

"그거... 말라야, 하니까... 뒷정리, 먼저, 해..."

또 물통을 엎었다간 다시 기회는 없을테니까, 조심하라며 덧붙이곤 돌아서 자기 자리로 돌아간다. 그래봐야 옆자리였지만.

233 코토하주 (okTlHZaQJo)

2022-04-26 (FIRE!) 14:10:10

당연히 괜찮죠~ 같이 돌리느라 고생 많았어요~ @.@

모두들 안녕이에요~

237 코토하주 (okTlHZaQJo)

2022-04-26 (FIRE!) 14:23:00

와아~ 영화보는 날인가요~ 멋져요~ @.@

모두 점심식사는 챙겨드셨으려나요~

240 코세이주 (6gz0YLieAU)

2022-04-26 (FIRE!) 14:34:07

>>239 팝콘콜라 ... 저는 나초에 콜라를 좋아합니다!

241 요조라주 (ZqbFtnSoVA)

2022-04-26 (FIRE!) 14:37:11

243 코토하주 (okTlHZaQJo)

2022-04-26 (FIRE!) 14:40:49

요즘은 대부분의 음식점들이 QR찍을 필요가 없으니 그럴만도 하겠지만요~ @.@

토와주가 있는 곳에는 비가 많이 오나보네요~ 비가 봄꽃잎들을 쓸어가는 걸까요~ 욕심쟁이 비~🤣

244 코로리주 (jet.xVrSTs)

2022-04-26 (FIRE!) 14:51:57

245 코세이주 (6gz0YLieAU)

2022-04-26 (FIRE!) 14:53:34

>>244 코로리 도넛부터 주고 가는게 인지상정!

247 요조라주 (1QdDAIQ5WE)

2022-04-26 (FIRE!) 15:05:58

요조라 : ):s (뚜웅)

도넛 먹고싶네~ 집갈때 사갈까~

252 후미카 (i9dsYWTWcU)

2022-04-26 (FIRE!) 16:06:29

며칠간은 비가 내릴 예정이란다. 이 시기가 지나면 습도가 본격적으로 높아져 한동안은 꼼짝없이 찌는 듯한 열과 습도를 맞아가며 지내게 될 것이다. 본격적인 여름이 오기 전, 온화한 계절의 마지막을 느껴두려면 때가 오래 남지 않았다.길을 걷던 중 공연히 어느 한곳에 눈길이 가, 평소에는 가지 않던 골목에 들어선 데엔 그런 이유가 있었다.

후미카는 어느 주택의 담장 앞에 멈추어 섰다. 마당을 넘어서 주렁주렁 내린 덩굴이 담장까지 내려와 벽 한 면을 꽉 채우고 있었다. 그 끄트머리에 핀 꽃은 언뜻 붉은 듯하다가도 노란 빛이 선명한 주홍색이다. 물에 젖어 어둑한 채도의 세상에서 생생하게 밝은 색에 눈길이 간다. 짧은 폭 안으로나마 능소화 핀 다발이 고왔다. 무슨 생각을 했는지 후미카는 그것을 가만히 바라보며 시간을 죽이고 있었다. 빗물이 튀어 신발 끝이 조금씩 젖어들 만큼은 그 자리에 가만히 서 있었을 것이다.

그가 잠시 잊은 것이 있다면 이 길목의 너비가 좁은 편이라는 사실이다. 옆으로 돌아선 채로 어깨에 걸친 우산이 툭 튀어나와서 골목의 절반 정도를 막고 있었다. 처음에야 자신 말고는 지나다니는 사람이 없었으니 괜찮았겠지만 언제까지고 그러리란 법은 없다.

// 올리려고 하는 순간에 터져버리는 게 어딨는데~~~( ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )

253 토와 - 후미카 (K/4ws3cx2E)

2022-04-26 (FIRE!) 16:21:37

"제습기 필터.."

향.. 그런 것들을 비닐에 담아서 돌아가려는 토와입니다. 그러나 그 길을 막고 선 우산을 바라보며 슬쩍 바라봅니다.

길이 막혀 있어서 그냥 가면 곤란할 것 같은데..

"무엇을 보고 계신 건가요..?"

매우 여상히 물어보고 있는 토와입니다. 매우 은유적으로 물어보는 걸까요? 교복을 입고 계신다면.. 알아차릴 수도 있을까?