>1596491096> [ALL/연애/청춘물] 내 옆자리의 신 님 RE :: 5번째 이야기 :: 1001

◆oAG1GDHyak

2022-03-26 23:50:16 - 2022-03-28 10:39:11

0 ◆oAG1GDHyak (w7nJU.tQ/k)

2022-03-26 (파란날) 23:50:16

*의도적으로 특정 누군가를 따돌리거나 소외시키지 않도록 노력합시다.

*연애물 성격이 있는 만큼, 웹박수를 통해 오너입 익명 앓이, 캐릭터에게 줄 익명 선물을 보낼 수 있습니다. 특별한 일이 없으면 매주 토요일이 되는 0시에 공개됩니다.

*진행 이벤트가 있을 시엔 매주 월요일에 공지합니다.

*특정한 누군가하고만 놀지 말고 골고루, 다양하게 노는 것을 권장합니다.

*기본적으로 참치 상황극판 규칙을 지키면서 재밌게 놀면 큰 문제가 될 것은 없습니다.

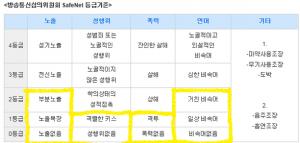

*본 스레의 수위 한계선은 기본적으로 15세 이용가이나 약간의 조정을 하고 있습니다. 자세한 부분은 이미지를 참고해주세요.

*정해진 수위를 넘어서는 직,간접적 드립이나 발언을 모두 금지합니다.

*편파 멀티나 무통보 잠수의 경우. 이쪽을 떠나 저쪽에서 행하건, 저쪽을 떠나 이쪽에서 행하건 모두 예외없이 적발시 단 한 번의 기회를 더 드립니다. 허나 그 이후에는 시트가 내려갈 수 있습니다. 편파 멀티와 무통보 잠수를 하지 않도록 주의합시다.

위키 주소 - https://bit.ly/3CkmCDe

시트 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596485109/recent

임시/문의 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596473065/recent

웹박수 주소 - https://bit.ly/3KqWTvK

309 히키주 (VgOUCCygpE)

2022-03-27 (내일 월요일) 14:11:08

응. 대신 라멘처럼 한 메뉴를 많이 먹지는 않고 이것저것 골라서 먹는 타입이야. 제일 좋아하는 회는 새우회. 참치는 타다끼가 아니면 취향이 아니래.

310 코세이주 (O9M.DM71rA)

2022-03-27 (내일 월요일) 14:16:01

312 후미카주 (ue3Mw4XnzM)

2022-03-27 (내일 월요일) 14:25:28

시이가 데뷔시켜준다면 할게....😊

>>307 흠......🤔

어떻게든 얘를 회 뜨게 하는 개연성을 충족할 방법을 모색해봐야겠어(?)

>>309 히키는 초장파...(메모)

역시 라면에 대한 사랑은 이길 수 없군.... ;3

앗 맞아 새우회 맛있지~~~ 히키는 공허신이 아니라 맛잘알신이 아닐까...?🤔

코세이주 안녕~~~~ 그리고 굿바이의 안녕~~~~

왠지 코세이라면 집안일도 코로리 챙겨주느라고 잘 하게 됐을 것 같아...ㅋㅋㅋㅋㅋ

314 스즈 - 후미카 (4rZz61KqN6)

2022-03-27 (내일 월요일) 14:31:27

그렇지? 하고 덧붙였다. 어려서부터 배웠던 것들 중 하나는 인연이라는 것은 어떤 형태이던 소중하다는 것이었다. 너와 내가 만날 수 있던 것은 절대 허투로 이루어지는 법이 없으며 절대 뚫을 수 없는 이 극악의 확률을 뚫고 만난 것에는 분명 어떠한 이유가 있기 때문이라는 것이었다. 너와 내가 오늘 이 자리에서 만날 수 있게 신이 도와주었으니 그렇게 만나게 된 인연에 감사하지 않을 수 없고, 그렇게 만난 인연에 최선을 다하지 않을 수 없다는 것이었다. 교우관계가 완만하고 주변에서 좋은 평을 듣는 것은, 그리고 주변에 항상 같이 다니는 친구들이 많은 것에는 스즈의 이런 사고방식이 만들어낸 결과일지도 모른다.

" 고마워 "

스즈는 물을 받아 들고 한 두 모금을 마시곤 이제야 살겠다는듯 햐~ 하고 미소를 지었다. 당장의 허기를 해결하고나니 머리가 더 맑아지는 기분이었다. 그리고 나서야 상황의 이상함을 조금 눈치채게 되었다. 스즈는 '엇' 하고 잠깐 멈칫했다. 그리곤 그 짧다면 짧고 길다면 긴 인연의 시간을 잠시 뒤돌아 보았다. 후미카는 짐을 가지고 있던가? 이 정도의 물병이 들어있을 주머니가, 가방이 있었던가? 나는 그녀의 두 손을 계속 보고 있었던가? 그렇다면 이 물병은 어디서 나왔다는 걸까. 스즈는 조금 혼란스러워졌는지 '어어..' 하고 당황한 기색을 보였다.

" 1학년 A반. 역시 후배님이었네~ 그럼 앞으로 학교에서 만나면 인사해도 되지? 요리라.. 잘 하는 편은 아니야! 나는 먹는걸 더 잘해. "

그렇게 말하고 나자 잠깐 품었던 의심과 이상한 마음이 금새 사라졌다. 생각해보면 이상하다거나, 신기하다고 느낀 점이 한 둘이 아니었다. 물 한 모금을 더 마시고 나자 다시 의식의 흐름이 그 쪽으로 흘렀다. 처음 만났을 때부터 아무런 기척도 없이 다가왔고, 그녀가 하는 말들은 이상하게도 신이 내 눈앞에서 방금의 기도를 들어주었다면 그에 대한 답변으로 했을 법한 말 들이었다는 생각이 스쳐지나갔다. 어쩌면, 정말 어쩌면 신이 아닐까. 신이 내 눈앞에 모습을 드러냈다던가 하는 것은.

" ... 그럴 리가 없지. "

스즈는 푸흐흐, 하고 조금은 기운 빠지게 웃고는 자신의 이상한 생각을 저 멀리 치워두었다.

321 쇼주 (cVC2IJsh6U)

2022-03-27 (내일 월요일) 14:47:54

스즈주 시로하주 안녕 어서와~

322 토와주 (LGtuyQRWWg)

2022-03-27 (내일 월요일) 14:49:15

그치만 기본적으론 신과 인간인걸요.

324 렌코주 (CWeMLscX6E)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:00:12

>>281 렌코는 가사를 못 하는 게 아니라 안 하는 것... 가사 실력이 나쁜 편은 아니지만, 주거공간이 사실상 대장간 딸린 개집 수준이라 정리를 하고 말고가 성립이 되지 않는 느낌이죠. (´-灬-‘)

328 류카주 (uBlfCaqxUc)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:07:51

텐노였던 시절에는 시종들이 머리끝부터 발끝까지 다 알아서 해주었기에 가사의 ㄱ도 몰랐지만, 가미즈미에 강신해서 에스테미야노류우카미가 된 이후부터는 좀더 행동이 자유로워지니까 신관이나 무녀들이 가사를 하고 있으면 뽀르르 달려가서 여가 좀 도와주겠느니라 하고 도와주는데, 보통 가사노동을 하는 신관이나 무녀는 들어온 지 얼마 안 된 견습이나 신참, 혹은 기간제 아르바이트다 보니 류카를 그저 세습무녀 집안의 따님이거나 하는 정도로만 알고 있기에 괜찮습니다~ 하면서도 류카가 방해되게는 하지 않겠다, 하고 떼를 쓰면 어쩔 수 없이 돕도록 해줬다네요. (물론 류카가 진짜 신인 걸 알고 있는 직업신관이나 직업무녀가 보면 기절초풍) 그걸 오랫동안 하다 보니 이젠 상당히 능숙해졌다고 합니다. 요리도 완전히 전문적이진 않지만 남부럽잖은 도시락을 쌀 수 있을 정도는 되네요.

좋은 오후네요. 점심들은 드셨나요?

331 렌주 (0B5qAsoge2)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:09:48

>>이하 선관을 구한다닌 불법 팝업 광고<<

원하는 선관은 소꿉친구(같은 학년 아니어도 오케이), 물의 신인 어머니의 친한 지인이어서 일방적(?)으로 지켜보고있는 관계, 전애인(???/초등학생 때 장난으로 나중에 크면 결혼하자 같은 귀여운 것 포함) 등등으로 다양하게 받고 있어~ 물론 초면도 좋아하니 생각이 없다면 스루해도 좋다!

333 렌코주 (CWeMLscX6E)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:13:07

>>328 >뽀르르 달려가서< 이거... 초월적으로 귀엽군요

>>329 어떤 상황이 좋을까요? 반달 렌코가 우등생인 렌을 직접 찾아뵙는 상황은, 같은 학년 다른 반인 렌한테 뭔가 통신문 같은 걸 갖다 주는 정도뿐일 텐데... (´-灬-‘) 혹시 떠오르는 거 있으실까요?

>>331 렌코가 낄 자리가 있다면 기꺼이! 인데... 설정상 적당한 자리가 있을까요?!

335 토와주 (LGtuyQRWWg)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:16:17

그러면 선레를 주시는 게 상황상 괜찮아보이네요~

336 쇼주 (cVC2IJsh6U)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:17:42

>>324 개집 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그래도 렌코는 가사 나쁘지 않은 편이구나~

>>328 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 일 도와준다는 류카님 귀여워~

>>331 선관이라~ 렌이랑은 같은 반이기도 하니까 접점이 있을 법도 한데~

339 렌코주 (CWeMLscX6E)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:20:47

>>337 네! 곧 가겠습니닷 (ง •̀灬•́)ง

340 류카주 (uBlfCaqxUc)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:23:20

>>333 몽당숏다리의 이점 아닌 이점..

>>336 이젠 새로운 견습이나 아르바이트가 들어오면 그 일은 이렇게 하는 게 좋다 빨래는 이렇게 나눠서 하거라 여길 청소할 때는 이러이러한 점을 조심하거라 하고 일러주는 정도는 된다고 하네요..

342 렌주 (0B5qAsoge2)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:26:13

류카주~ 좋은 오후야! 류카 신사의 웬만한 일들은 다 꿰고 있는구나

343 쇼주 (cVC2IJsh6U)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:31:09

345 쇼주 (cVC2IJsh6U)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:31:58

>>341 테츠야주 안녕 어서와~ 일요일이니까 열심히 놀자구~

346 스즈즈 (4rZz61KqN6)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:32:23

그러느 사이에 많이들 왔구나~ 온 사람들 다들 안녕! 마지막 주말이니까 열심히 놀아보자구 >:3!!

354 렌코 - 토와 (CWeMLscX6E)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:36:28

무서운 눈매로 소문이 난 렌코였지만 그럼에도 심부름은 잘 한다는 사실을 깨달아 요긴히 써먹고 있는 선생님들이 있었고, 그 결과 렌코는 새학기부터 바쁘게 통신문을 나누어 주고 있었다. 오래된 전승에는 흰 까마귀가 온 세상의 대장간에 불씨를 날랐다고 하는 말이 있는데, 종이와 불은 사뭇 다르지만 까마귀는 같으니 이것도 신의 업무인가 하고 렌코는 생각했다.

'한 장이... 남네.'

왼손에 쥔 종이의 '카나가시마 렌코'를 들추어 밑에 받친 종이의 이름을 살폈다. 토와 엔. C반. 힐끗 본 성적은 스가와라노 미치자네의 총애를 잔뜩 받았나 싶을 정도로 별이 총총 박혀 있다. 카나가시마 렌코와는 꽤나 딴판.

이런, 잉크 무게로 육중한 종이를 붙잡고 있기에는 정신적으로 부담스러워서 서둘러 C반으로 향했다. "토와 엔 씨." 굳이 풀네임을 부르면서, 문을 열기 전에 한 번. 그리고 똑똑똑 미닫이문을 두드린 다음에 열어젖히면서 "토와 엔 씨!" 또 한 번.

355 후미카주 (aN58PD6.Ss)

2022-03-27 (내일 월요일) 15:37:14

...후미카 엄마아빠? (사진 참조)

어… 말이 안 통하시는데.......😇 그래도 함 해보겠습니다 기적의 가족상봉

토미나가 후미카: …….

어머니: …….

아버지: …….

후미카: ……………….(말없이... 부모님 먹이 주기…….)

후미카: …………해면(海綿)은 입에 맞소?

"어떻게 죽이고 싶어?"

토미나가 후미카: 무엇을 말이니?

그것이 내가 해야 하는 일이라면 능히 해내겠지만 도리에 어긋나는 일이라면 불가능하단다.

"고백을 거절하는 방식은?"

토미나가 후미카: 듣는 이가 상처받지 않도록 거절하는 방법은 잘 모르겠구나.

네게 마음이 없으니 미안하구나, 이리 말하지 않을까.

#shindanmaker

https://kr.shindanmaker.com/770083

갱신이야~~~~ 앗 답레가 왔구나! 지금 잠깐 밖에 나온 참이라서 답레는 천천히 쓰게 될 것 같네....

다들 안녕~~