>1596488089> [ALL/연애/청춘물] 내 옆자리의 신 님 RE :: 3번째 이야기 :: 1001

◆oAG1GDHyak

2022-03-24 01:02:37 - 2022-03-26 03:38:32

0 ◆oAG1GDHyak (hQqwudngG2)

2022-03-24 (거의 끝나감) 01:02:37

*의도적으로 특정 누군가를 따돌리거나 소외시키지 않도록 노력합시다.

*연애물 성격이 있는 만큼, 웹박수를 통해 오너입 익명 앓이, 캐릭터에게 줄 익명 선물을 보낼 수 있습니다. 특별한 일이 없으면 매주 토요일이 되는 0시에 공개됩니다.

*진행 이벤트가 있을 시엔 매주 월요일에 공지합니다.

*특정한 누군가하고만 놀지 말고 골고루, 다양하게 노는 것을 권장합니다.

*기본적으로 참치 상황극판 규칙을 지키면서 재밌게 놀면 큰 문제가 될 것은 없습니다.

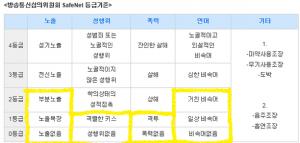

*본 스레의 수위 한계선은 기본적으로 15세 이용가이나 약간의 조정을 하고 있습니다. 자세한 부분은 이미지를 참고해주세요.

*정해진 수위를 넘어서는 직,간접적 드립이나 발언을 모두 금지합니다.

*편파 멀티나 무통보 잠수의 경우. 이쪽을 떠나 저쪽에서 행하건, 저쪽을 떠나 이쪽에서 행하건 모두 예외없이 적발시 단 한 번의 기회를 더 드립니다. 허나 그 이후에는 시트가 내려갈 수 있습니다. 편파 멀티와 무통보 잠수를 하지 않도록 주의합시다.

위키 주소 - https://bit.ly/3CkmCDe

시트 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596485109/recent

임시/문의 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596473065/recent

웹박수 주소 - https://bit.ly/3KqWTvK

645 렌코주 (4EyXDI72qU)

2022-03-25 (불탄다..!) 18:49:14

"전부터 보고 있었어! 첫눈에 반했어! 사귀어 줄래?"

카나가시마 렌코: (전부터 나한테 보이고 있었던 것도 아니면서 무슨?)

카나가시마 렌코: (첫눈에 반하다니, 그럼 두 눈째에는 어떤 감상이 들었다는 거야?)

카나가시마 렌코: (애초에 사귄다는 게 뭐지? 손 잡고 입 맞추면 사귀는 사이인가?)

렌코는 묻는 말에는 대답해야 한다는 사실을 깜빡하고 생각에 빠진 채로 집까지 걸어 돌아갔다.

"널 믿지 않아."

카나가시마 렌코: "미안한데, 네가 믿어야 되는 건 내가 아니라 '사실'이야. 그리고, 사실이 그래..."

카나가시마 렌코: "...나, 신뢰도가 좀 낮나?"

"사랑하는 사람에게 해 주는 제일 큰 애정 표현은?"

카나가시마 렌코: "그런 건 내가 정할 수 있는 게 아니야. 사랑하는 사람이 정하는 거... 라고 생각해."

카나가시마 렌코: "아, 내가 정하라고 한다면..." 긁적긁적 "뭐가 있지? 등에 기대게 해 주는 거 정도... 웃지 마. 웃지 마."

#shindanmaker

https://kr.shindanmaker.com/770083

648 야사이주 (m9Cl.xRMe2)

2022-03-25 (불탄다..!) 19:04:03

모두 어서오세요. 저는 선관도 느긋한 일상도 그냥 잡담도 오케이라는 팻말을 소심하게 세워봅니다...

649 ◆oAG1GDHyak (6r2xur/ylI)

2022-03-25 (불탄다..!) 19:05:24

갱신할게요!! 금요일!! 만세!! 금요일!! 만세!! 그 와중에 렌코...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 맙소사. 아무튼 아미카는 뭔가 너무나 달콤하게 잠을 즐기는 것 같네요. 잠의 신님이 필시 좋아할 인재..

650 ◆oAG1GDHyak (6r2xur/ylI)

2022-03-25 (불탄다..!) 19:06:11

655 ◆oAG1GDHyak (6r2xur/ylI)

2022-03-25 (불탄다..!) 19:43:21

658 야사이주 (m9Cl.xRMe2)

2022-03-25 (불탄다..!) 19:46:35

아직 계신가요! 토와주!!

660 야사이주 (m9Cl.xRMe2)

2022-03-25 (불탄다..!) 19:50:05

661 류카 - 시이 (UY9xsYCA/E)

2022-03-25 (불탄다..!) 19:50:54

그녀는 그 궤도를 벗어나지 못했다. 구름과 날씨의 신이기에, 구름이 떠가는 높이에 떠서 천하를 굽어살피고 구름과 비를 부리는 소임을 맡은 소녀는 아무리 그 발을 땅에 딛고 있어도 남들과 같은 눈높이를 갖는 것은 불가능했다. 궤도를 떠날 수도 벗어날 수도 없었고, 그래서 시이의 궤도에 발을 맞추어줄 수도 없었다. 그래서 애껏 건넨 위로의 말은 헛돈다. 헛돌다 못해 오히려 시이가 화를 냈으면 냈을까. 자상함은 동정이 되고 안심시키는 말은 조롱이 된다. 그대를 놀리는 이 없노라고 발언의 목표를 확실히 해둔 것이 그나마 시이가 화를 덜 내도록 만들어준 것일까.

그러나 그래도 이 정도라면, 손을 내뻗어 눈물을 닦고 우산을 씌워주는 것 정도는 할 수 있을 것 같다... 그리고 다른 일도.

"빗속에서 퍽 쓸쓸했겠구나."

주머니에 손수건을 쏙 집어넣은 류카는 시이의 친구 없다는 말에 아무것도 없는 빈 손을 뻗어왔다. 뭔가 달라고 내미는 손이라기에는 뻗어오는 궤적이 좀 높았다. 하얀 고사리같은 손이 시이의 비 맞은 머리를 살며시 퐁퐁 두드리곤 쓰다듬어준다. 이제 괜찮다, 하고 말하는 것 같았다. 머리에서 떨어져내려온 손은, 물러가지 않고 이번에는 확실히 시이에게 내밀어져왔다.

"하면, 여도 쓸쓸하던 참인데, 같이 가주겠느냐? 그대 집까지 데려다주겠느니라."

신이 신에게 건네는 정중한 요청이었다. 투명한 비닐우산은 아직도 시이의 머리 꼭대기 위에 드리워, 물방울을 머금고 주변의 풍경을 깨어진 보석함처럼 비추고 있다. 이 손을 잡으면, 익숙했던 귀갓길은 잠깐이지만 낯선 궤도 위에 걸리게 된다.

663 토와주 (aTlrg5N/5I)

2022-03-25 (불탄다..!) 19:52:55

으음. 어떤 상황이 좋을까요?

웬만하면 선관이 있긴 힘들겠지만 정말 원하신다면 짤 수도 있어요~

670 야사이주 (m9Cl.xRMe2)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:02:53

도시락파라면 어느 날 교실이 아니라 다른 데서 밥을 먹어보자 하다가 우연히 마주쳤다... 같은 건 바로 전 일상도 식사중이었으니 좀 힘드려나요?

토와가 기숙사생이니까 야사이가 다른 선배한테 볼 일이 있어 방과후에 3학년 기숙사 쪽으로 와서 만난다, 같은 게 떠오르는데 어떤가요?

671 토와주 (aTlrg5N/5I)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:03:00

너무 하얀 부분이 많고 당도가 낮네요..

672 야사이주 (m9Cl.xRMe2)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:04:20

673 야사이주 (m9Cl.xRMe2)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:05:18

674 토와주 (aTlrg5N/5I)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:05:29

다른 선배에게 볼일이 있어서 왔는데 토와에게 말을 걸 수 있다면야.. 그것도 좋겠네요.

선레는 다이스로 정할까요?

675 렌코주 (4EyXDI72qU)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:08:24

오랜만에 물 받아놓고 씻었는데 잠깐 존 걸 보면 이번 주 열심히 살긴 했나봐요

지금 일상을 구하면 핑퐁이 두 번 이상 안 될 것 같기는 한데, 어떡할까요... (´-灬-‘)

679 ◆oAG1GDHyak (6r2xur/ylI)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:11:19

>>675 렌코주도 안녕하세요!! 아이고. 피로는 괜찮으실까요? 음. 그러면 그냥 일상을 돌리지 않고 쉬는 것도 답이라고 생각해요!

680 류카주 (UY9xsYCA/E)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:11:43

>>665 그러고 보니 오늘은 불금이네요. 다들 행복하게 보내시길 바라요.

>>666 고생하셨어요 테츠야주 (ᴗ ᴗ)

>>671 다른 데에 곁들여먹는 방법으로 해결할 수밖에 없겠네요.. (o_O)

>>672 야사이주도 좋은 저녁이에요.

>>675 렌코주도 어서 오세요.

681 ◆oAG1GDHyak (6r2xur/ylI)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:11:56

음. 그리고 8시도 넘었고 저도 일단은 일상 가능으로만 돌려둘게요. 만나보고 싶다. 돌리고 싶다 하는 분들은 찔러줘도 좋고 지금은 쉬고 싶다 하는 분은 스루하셔도 괜찮아요!

682 렌코주 (4EyXDI72qU)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:14:04

선관은 여전히 열려 있으니 필요하신 분은 찔러 주세요!

683 야사이주 (m9Cl.xRMe2)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:18:12

괜찮다면 제가 선레를 써도 괜찮을까요?

686 마루주 (Ucus9j34z.)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:25:58

덩실덩실 춤추자꾸나

그나저나 그대로 귀갓길 타버리는 렌코 너무 웃기고 귀여워여 우우

687 코세이주 (9ourCTB1Xo)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:27:31

688 ◆oAG1GDHyak (6r2xur/ylI)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:28:19

물론 아예 초면인 것도 재밌는 법이지만요!

690 코세이주 (9ourCTB1Xo)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:30:16

691 마루주 (Ucus9j34z.)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:31:16

근데 허락 받아서 몹시 기쁘다 일상이 기대돼요 :3

모두들 하이여요

모하

693 렌코주 (4EyXDI72qU)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:33:53

695 야사이 - 토와 (m9Cl.xRMe2)

2022-03-25 (불탄다..!) 20:34:37

"곤란하네, 곤란하네..."

확실히 말하는 만큼 곤란해 보이는 모습이고, 곤란하다. 어딘가에 길을 잘 잃는 학생을 위한 지도가 붙어 있을지도 모르겠지만, 그게 어디 붙어 있는지도 모를 만큼 이곳을 모르니까. 결국 소년이 선택한 건 적당히 길 가는 사람을 잡아서 물어보는 거였다.

"그쪽 분, 혹시 3학년들이 있는 기숙사는 어느 쪽인지 알려주실 수 있나요?"

토와가 교복을 입고 있었다면 3학년의 빨간 넥타이를 보고, 그쪽 분이라는 불확실한 호칭 대신 선배님이라는 호칭을 썼을 것이다. 조금 헤매서 현재 위치는 대략 걸으면서 같이 이야기를 할 수 있을 정도로 목적지에서 많이 멀어진 정도일 테지만.