>1596488089> [ALL/연애/청춘물] 내 옆자리의 신 님 RE :: 3번째 이야기 :: 1001

◆oAG1GDHyak

2022-03-24 01:02:37 - 2022-03-26 03:38:32

0 ◆oAG1GDHyak (hQqwudngG2)

2022-03-24 (거의 끝나감) 01:02:37

*의도적으로 특정 누군가를 따돌리거나 소외시키지 않도록 노력합시다.

*연애물 성격이 있는 만큼, 웹박수를 통해 오너입 익명 앓이, 캐릭터에게 줄 익명 선물을 보낼 수 있습니다. 특별한 일이 없으면 매주 토요일이 되는 0시에 공개됩니다.

*진행 이벤트가 있을 시엔 매주 월요일에 공지합니다.

*특정한 누군가하고만 놀지 말고 골고루, 다양하게 노는 것을 권장합니다.

*기본적으로 참치 상황극판 규칙을 지키면서 재밌게 놀면 큰 문제가 될 것은 없습니다.

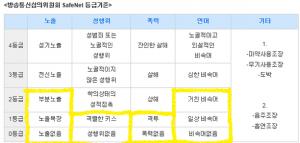

*본 스레의 수위 한계선은 기본적으로 15세 이용가이나 약간의 조정을 하고 있습니다. 자세한 부분은 이미지를 참고해주세요.

*정해진 수위를 넘어서는 직,간접적 드립이나 발언을 모두 금지합니다.

*편파 멀티나 무통보 잠수의 경우. 이쪽을 떠나 저쪽에서 행하건, 저쪽을 떠나 이쪽에서 행하건 모두 예외없이 적발시 단 한 번의 기회를 더 드립니다. 허나 그 이후에는 시트가 내려갈 수 있습니다. 편파 멀티와 무통보 잠수를 하지 않도록 주의합시다.

위키 주소 - https://bit.ly/3CkmCDe

시트 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596485109/recent

임시/문의 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596473065/recent

웹박수 주소 - https://bit.ly/3KqWTvK

2 쇼주 (hGuYa1bTEA)

2022-03-24 (거의 끝나감) 13:26:30

situplay>1596487069>999 저녁에 보자 마사히로주~

5 츠무기 - 쇼 (kkMQEs2NfU)

2022-03-24 (거의 끝나감) 13:43:38

점심시간, 평소같으면 친구들과 같이 장난을 치며 먹어야 정상이었지만.. 괜시리 선생님의 눈에 띄는 자리에 앉아 있었다는 죄로, 교무실로 선생님의 노트북이 담긴 가방을 옮겨 주는 심부름을 하고 왔기 때문에 남들보다 늦게 밥을 먹게 되었다. 아직 점심시간은 느긋하게 남아 있었지만, 이미 아이들이 치열하게 밥을 다 먹은듯 했다.

매점에서 간단하게 컵누들을 사온 뒤, 먹을만한 장소를 찾다, 반가운 뒤통수를 발견한다. 길고, 머릿결이 그닥 좋진 않은 금색의 머리. 작년 같은 반이었던, 경음악부의 오토하 쇼였다. 엄청 친해~ 라고 말하긴 어렵지만 어느 정도 말을 하고 있는 사이.

" 옆에 좀 앉을께? "

밥을 먹어야해서. 그런 말을 하고 벤치의 등받이를 넘어 착석했다.

9 쇼 - 츠무기 (hGuYa1bTEA)

2022-03-24 (거의 끝나감) 14:29:31

학생들이 가장 활기를 되찾는다고 할 수 있는 시간이다.

수업 내내 책상에 퍼질러서 자는 쇼도 이때만큼은 정신을 차린다.

배고프면 움직일 힘도 없다. 그러므로 밥은 제때제때 먹어줘야 한다.

학생들이 바글바글 몰린 매점을 뚫고, 도시락 하나를 겨우 건져서 나온 쇼.

교내 식당으로 가 한 구석 남은 빈 자리를 차지한다.

식당은 한참 시끌벅적한 때라 귀가 아플 지경이었다.

오늘의 식사는 새우튀김과 돈가스, 기타 반찬들이 올라간 매점 도시락.

밥을 한 술 크게 뜨고, 자른 돈가스를 콕 집어 입으로 가져간다.

특별히 맛있다고는 할 수 없지만 먹을 만은 하다.

도시락 판을 반쯤 비웠을 때, 옆에서 어떤 인기척이 느껴졌다.

젓가락으로 샐러드 반찬을 뒤적거리던 쇼가 고개를 돌린다.

낯익은 학생이다. 작년에 같은 반이었던… 아오키 츠무기였나? 그렇게 엄청 친한 사이는 아니었지만, 이름 정도는 기억할 줄 안다.

"그러든가."

동석을 묻는 작년 급우의 말에 쇼가 고개를 다시 돌리며, 무심하게 대답했다.

"아오키 씨…였나?"

재차 확인하듯 상대의 이름을 불러보고, 쇼는 샐러드 반찬을 한 덩이 집었다.

10 쇼주 (hGuYa1bTEA)

2022-03-24 (거의 끝나감) 14:30:29

>>6 앗... 그래도 이제 집에서 푹 쉬자!

>>8 토와주 안녕 어서와~

12 마루주 (wlw4TgVfgQ)

2022-03-24 (거의 끝나감) 14:50:03

시트 일람 표 두 개쯤 만들어둿는데 어느 게 더 나을지 말씀 바랍ㄴ니다

물논 변형도 맘껏 해주세요 색상이라든지 색상이라든지(고장

15 류카 - 시이 (qnA7dTDqN2)

2022-03-24 (거의 끝나감) 15:16:35

"빗속에서 오래 기다렸구나. 미안하다."

-약속을 잡은 것도 아닌데, 시이가 날카롭게 던져오는 책망에도 불구하고 류카의 대답은 나긋나긋했다. 소녀의 손은 물러나는 일 없이 자신보다 조금 더 키가 큰 소녀의 뺨과 눈가에 남은 흔적을 슥슥 닦아내어 주었다. 머리 위로 기울인 투명한 비닐우산 너머로 먹구름이 가실 기색이 없는 야속한 담천이 펼쳐진다.

"그러나 그대를 놀리는 이는 없으니 안심하여라."

그래도 불행 중 다행인 것은 그 소녀의 말이 틀리지는 않다는 것이었다. 지금 온 얼굴에 번진 화장을 두고 짤을 찍거나 움짤을 따거나 하는 막돼먹은 시청자는 없다. 하굣길에는 우산을 푹 눌러쓰고 자기 발 딛는 곳을 바라보며 빗길을 가기 바쁜 아이들이 띄엄띄엄 있을 뿐이었으며, 그 중 시이에게 눈을 두고 있는 것은 지금 시이의 앞에 다가와서는 얼굴에 번진 화장을 닦아주는, 키 작은 2학년생 하나뿐이다. 새하얀 수건에 화장품 얼룩이 묻어났지만 이 이름 모를 2학년생은 딱히 개의치 않는 듯했다. 왼쪽 가슴팍을 보면 아메미야雨宮라는 성씨가 새겨져있는 명찰이 달려 있다... 지금 시이를 이 꼬락서니로 만든 게 비라는 것을 생각하면, 참 야속한 이름이 아닐 수 없었다.

"누구나 최악의 날을 맞이할 수 있는 게지. 화내도 슬퍼해도 좋으니라. 이 또한 지나갈 테니."

그래도 이 이름모를 신이 대충 어떤 부류인지는 알 것 같다. 한껏 느긋하고 태평하기 그지없는, 산 같거나 구름 같거나 하여튼 얄미울 정도로 평온한 이런 태도는 시이가 흔히 틀딱 신들이라고 부르는 족속들에게서 흔히 찾아볼 수 있는 것이었다. 눈가에 번진 얼룩들이 다 닦이자, 하얀 머리카락을 후드 사이로 늘어뜨린 신은 손수건을 주머니에 폭 집어넣었다. 그러나 시이의 머리 위에 기울어진 우산은 비킬 생각을 하지 않는다.

"그대, 데리러 올 이는 있느냐?"

그러고 보면 이런 틀딱 신들의 특징 중에는 오지랖도 있었다.

16 츠무기 - 쇼 (kkMQEs2NfU)

2022-03-24 (거의 끝나감) 15:16:58

살짝 앙탈을 부리는듯한 말투로 농담을 했다. 어쨌든 같이 밥을 먹을 녀석을 구해서 참 다행이다. 무심한 말투지만, 원래도 무덤덤한 아이였던 것으로 기억했으므로 내 동석이 달갑지 못한 눈치는 아닐 것이다.

" 그럼 사양않고 앉도록 하겠습니다. 이미 앉아있긴 하지만. 사실, 같이 먹을 녀석을 구하기 어려워서 진땀뺐어. "

나는 미리 뜨거운 물을 넣어둔 컵누들의 뚜껑 비닐을 벗겼다. 돈에 비하여 가성비 있기로 유명한 컵누들이었다. 무엇보다 면이 많고, 나루토 어묵도 간간히 들어가 있다는 점이 마음에 들었다. 간은 조금 내 입맛에 비하여 밍밍했지만, 소스를 넣어 먹으면 괜찮았다. 유감스럽게도 오늘은 소스를 가지고 오지 않았지만 말이다.

" 오. 오토하의 도시락, 꽤나 알찬데? 부지런하게 매점에 다녀왔나 봐. "

돈까스, 새우튀김, 샐러드. 다음 점심 시간에 저걸 먹어야겠다고 미리 마음속으로 찜을 해두었다. 많이 먹어야겠지~ 자라나는 고등학교 2학년의 검도부원과 보컬이라면.

23 쇼 - 츠무기 (hGuYa1bTEA)

2022-03-24 (거의 끝나감) 17:31:42

그저 이번 점심시간은 좀 피곤하겠다는 생각이 들 뿐이다.

항상 혼자인 식사 시간에 누군가가 끼어들었으니.

그래도 꺼려지지는 않는다. 그렇다고 딱히 좋은 건 아니지만.

"네 친구는 다 어디 갔길래."

츠무기의 말에 쇼가 의문을 표한다.

아오키처럼 교우관계가 원만한 학생이라면, 원래 밥 같이 먹을 친구 정도는 있겠지. 근데 지금은 어쩌다 따로 떨어져선…

하나 남은 새우튀김을 마저 입으로 가져가 꼬리는 떼고, 오물오물 씹는다.

그와 동시에 츠무기의 컵누들 뚜껑이 열리며 먹음직스러운 냄새가 풍겨나온다.

쇼는 슬그머니 고개를 그쪽으로 돌린다. 여전히 무심해보이는 눈빛을 하고서.

맑은 국물에서 김이 모락모락 피어오르는 걸 보니…

갑자기 뜨끈하고 기름진 국물이 마시고 싶다. 저녁에 라멘집을 들릴까.

그런 생각을 하며 다시 도시락으로 시선을 옮기는 쇼다.

"굶으면 안 되니까."

먹던 새우튀김을 삼키며 쇼가 대꾸한다.

굶거나 평소보다 적게 먹으면 속이 허하다. 그러면 목소리도 잘 안 나오고, 여러모로 불편하니까.

그래서 점심시간엔 꼭 빠지지 않고 밥을 챙긴다.

26 ◆oAG1GDHyak (hQqwudngG2)

2022-03-24 (거의 끝나감) 18:19:41

류카: 히키, 그대는 참…

류카: 벌레만큼 무해하구나.

히키: ? (난데없이 욕먹음)

류카: ? (칭찬이었음)

코로리: 가위바위보해서 지는 사람이 청소하자.

코세이: 그래. 너 뭐 낼 거야?

코로리: 가위

코세이: 나도 가위.

코로리: 안내 면 진다, 가위바위보!

코로리: (가위)

코세이: (바위)

코로리: 사실 이건 총이다.

코세이:

시이: 음식점 광고로 「맛으로 승부한다!」 같은 건 왜 걸어두는 거냐? 음식점 음식이 맛이 없으면 오히려 안 된다는 걸 아직도 모르는 건가? 사실 이미 두뇌로는 진 게 아니냐! 하! 이 미소녀쾌락신님의 두뇌풀가동 어떠냐!

쇼: 다 부숴버릴까…

마사히로: 그렇게 막연하게 바라기만 해선 아무것도 이룰 수 없어. 무엇을 부술 거야? 부수기만 할 거야? 그 이후엔 어떻게 할 거지? 될 수 있으면 비전은 명확하고 구체적으로. 알았어?

쇼:

후미카: 오타루 군을 무시하지말게나! 우리 4명(1-A) 중에서 무려 Top5 안에 든다네!

시이: 이몸이 속았다… 속았다고. 감동적인 영화인줄 알았는데 암보험 광고였다고! 감히 이 쾌락신님을 속여? 아앙?

ㅇㅇ: [쾌락신님의 새전함에 100엔 후원. 와 쾌락신님 속았다.www]

ㅇㅇ: [쾌락신님의 새전함에 100엔 후원. 질질 짜는 거 잘 봤다www]

마사히로: 속았도다… 스릴러 영화라고 생각했던 게 모기향 광고였다……

카미야 신관: (말을 안한 게 다행인가)

아키라: 와플 가게에서 무료 이벤트를 하고 있어서 줄이 엄청 길게 서 있었는데… 2시간 쯤 기다려서 카운터 앞에 왔더니 "오래 기다리셨습니다." 라고 하길래 예의상 "아… 아뇨, 금방 왔어요." 라고 대답했다가 도로 맨 뒤로 끌려가버렸다.

미즈키: 난 왜 다이어트를 맨날 실패하는 걸까? 오늘부터 원푸드 다이어트다! 이번엔 기필코 성공시키겠어!

츠무기: 그렇게 말하면서 선택한 원푸드가 돈코츠점보라멘에 차슈와 계란추가인 순간부터 다이어튼 이미 망한게 아닐까?

미즈키: 왜? 원푸드 맞잖아.

츠무기: (...)

시로하: 컴퓨터가 말썽인데 봐줄수 있겠는가?

렌코: 일단 스펙 좀 불러보는 게 어떨까?

시로하: 하가네가와 시로하, 여성, 도검의 신 오오하모노노가타나누시, 신장 143센티미터.

/일단 제 웹박수로 이런 카피페가 들어왔는데 이런건 제 웹박수로 보내시지 말고 직접 올리심이. (시선회피) 이건 앓이도 아니고 선물도 아닌걸요! 아무튼 재밌게 봤어요!!

갱신할게요! 재택근무니까 일 끝나니까 바로 오긴 좋네요.

27 히키주 (cw6nogYeCc)

2022-03-24 (거의 끝나감) 18:28:58

이거..ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 카피페가 전체적으로 혼란스러워 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 벌레는 무해하지... 그 공허한 눈으로 속내를 알 수 없고 자기 맘대로며 언제 달라들지 모르는 상황이란 점을 빼면...(?)

갱신해. 오늘은 기필코 짧은 민담을..(다짐)