>1596487069> [ALL/연애/청춘물] 내 옆자리의 신 님 RE :: 2번째 이야기 :: 1001

◆oAG1GDHyak

2022-03-22 19:04:30 - 2022-03-24 13:24:12

0 ◆oAG1GDHyak (hVp6H0HYhY)

2022-03-22 (FIRE!) 19:04:30

*의도적으로 특정 누군가를 따돌리거나 소외시키지 않도록 노력합시다.

*연애물 성격이 있는 만큼, 웹박수를 통해 오너입 익명 앓이, 캐릭터에게 줄 익명 선물을 보낼 수 있습니다. 특별한 일이 없으면 매주 토요일이 되는 0시에 공개됩니다.

*진행 이벤트가 있을 시엔 매주 월요일에 공지합니다.

*특정한 누군가하고만 놀지 말고 골고루, 다양하게 노는 것을 권장합니다.

*기본적으로 참치 상황극판 규칙을 지키면서 재밌게 놀면 큰 문제가 될 것은 없습니다.

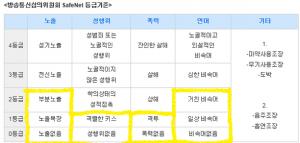

*본 스레의 수위 한계선은 기본적으로 15세 이용가이나 약간의 조정을 하고 있습니다. 자세한 부분은 이미지를 참고해주세요.

*정해진 수위를 넘어서는 직,간접적 드립이나 발언을 모두 금지합니다.

*편파 멀티나 무통보 잠수의 경우. 이쪽을 떠나 저쪽에서 행하건, 저쪽을 떠나 이쪽에서 행하건 모두 예외없이 적발시 단 한 번의 기회를 더 드립니다. 허나 그 이후에는 시트가 내려갈 수 있습니다. 편파 멀티와 무통보 잠수를 하지 않도록 주의합시다.

위키 주소 - https://bit.ly/3CkmCDe

시트 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596485109/recent

웹박수 주소 - https://bit.ly/3KqWTvK

618 ◆oAG1GDHyak (Gi43vgqGAw)

2022-03-23 (水) 22:13:27

620 토와 - 쇼 (aPS/ToWhRM)

2022-03-23 (水) 22:14:59

그런 솔직한 사람도 나름대로는 숨기는 게 좀 있었지만? 이라고 말하면서 오토하라는 이름을 듣고는 그럼.. 오토하 군? 이라고 되묻듯 말합니다.

"내 이름.."

"토와 엔."

짧아서 그런지 가나로 쓰는 게 편하지. 라는 가벼운 조크를 건넵니다.

"토와라고 불러도 좋고.. 아니면 엔이라고 불러도 상관없어요"

어느 쪽이든 좋아하는 건 아니지만? 이라는 농담같은 말을 하면서 저녁거리를 고민할 시간일까. 생각해봅니다.

621 츠무기주 (YX.Zb5A1JY)

2022-03-23 (水) 22:16:01

이정도 화력이면.. 만드는게 나을것 같네요

622 마논주 (HhxtQG5GFM)

2022-03-23 (水) 22:24:07

>>613 반갑습니다, 캡틴! 좋은 어장 만들어주셔서 감솸다!!

>>615 테츠야주도 안녕하세요!! 4차원 몽상가 꿈의 신을 굴릴 마논주입니다! 잘 부탁드립니다!!

>>616 저야말로 잘 부탁드립니다, 쇼주! 좋은 밤 보내시고 계신가욥!!

>>617 반갑습니다, 시로하주! 마이페이스 몽상가 꿈의 신 마논을 굴릴 마논줍니다, 잘 부탁드려요!!

>>621 츠무기주도 안녕하심까!! 흘러가듯 사는 마논을 굴릴 마논주입니다!

623 쇼 - 토와 (DkM59gj64A)

2022-03-23 (水) 22:24:28

뭐, 솔직한 것도 나쁘진 않으니.

선배가 되묻는 말에 쇼는 가볍게 고개를 끄덕인다.

"그럼, 토와 선배."

어쩌다 보니 통성명까지 하게 되었다.

처음에는 그냥 TV 보러 휴게실에 온 것 뿐인데…?

쇼는 의자 등받이에 기대며, 벽에 걸린 시계를 바라본다.

벌써 아르바이트 출근 시간이 다 되어간다.

출근 준비를 하고 나서려면 시간이 좀 걸린다.

그러기에 지금 방으로 돌아가야 한다.

"이제… 가봐야겠네요."

테이블 위에 놓아둔 휴대폰을 주머니에 집어넣으며 쇼가 자리에서 일어난다.

"공부 열심히 하시고요."

빈말인지 모를 격려를 토와 선배에게 하며 쇼는 휴게실을 빠져나간다.

//이걸 막레로 줄게! 일상 돌리느라 수고했어~ 재밌었다구~

628 ◆oAG1GDHyak (Gi43vgqGAw)

2022-03-23 (水) 22:28:49

>>622 내옆신의 위력이라고 해도 이제 3일차인걸요!! 여러분들이 있기에 이런 것도 가능할테고요! 고로 시트 내줘서 감사해요!!

>>623 일상 수고하셨어요! 두 분!

635 후미카주 (Hg335sVVo.)

2022-03-23 (水) 22:39:14

그리고 이 영광을 양식을 빌려준 야사시이주에게 바친다구......!👍

갱신이야~~~~~~ 다들 안녕!!! 토와주랑 쇼주는 일상 수고했어~~~~

638 ◆oAG1GDHyak (Gi43vgqGAw)

2022-03-23 (水) 22:41:45

641 요조라 - 코세이 (hM5QmAxF8o)

2022-03-23 (水) 22:45:28

"흐아... 밤... 너무 길어..."

곧 날이 바뀌는 자정이지만 요조라는 깨어서 심심함에 몸부림치고 있었다. 밤에 잠이 오지 않은 건 익숙해진지 오래라, 이제는 못 자는 것보다 이 시간에 할게 없어서 괴로운 것이 더 컸다. 새로 읽을 책도 없고, 영상은 볼게 없고, 다른 가족들은 다 자고 있어서 놀자고도 못 한다. 그러면 결국 할 수 있는 건 하나 뿐이었다.

요조라는 침대 위에서 뒹굴던 몸을 꾸물꾸물 움직여 창가로 다가갔다. 계절에 맞춰 바꾼 파스텔톤 커튼을 걷어 창문 너머로 하늘의 상태를 보곤, 완전히 몸을 일으켰다. 그리고 주섬주섬 옷을 입었다. 청바지에 얇은 긴팔 티, 그 위에 헐렁하지만 따뜻한 오빠의 후드집업을 입고서 조용히 1층으로 내려간다. 이럴 때는 느릿한 움직임이 도움이 되서 좋다. 살금살금 내려갈 때 딱이니까. 무사히 1층에 내려온 요조라는 부엌에 잠깐 들렀다가 현관으로 갔다. 걷기 편한 운동화에 발을 꿰고서 조용히 문 밖으로 나오면 휴... 하는 안도의 한숨부터 새어나왔다.

"자... 가볼까...."

조금만 놀다 올게요, 라고 집 쪽을 향해 소곤소곤 하고서 요조라는 느릿하게 걷기 시작했다. 부스스한 머리 위로 후드집업의 후드를 대강 쓰고서, 아무도 없는 조용한 밤거리를 발소리도 거의 내지 않고 걷는다. 세상에 혼자 남은 듯한 적막의 시간. 이 시간을 이렇게 즐기게 된 것도 제법 되었더랬지.

가로등만 켜진 주택가를 따라 쭉 걷다보면 작은 놀이터가 하나 나온다. 요조라의 걸음은 곧장 놀이터로 향했다. 밤에 나오면 늘 여기까지 걸어와서 아무도 없는 놀이터를 만끽하는 것이 요조라의 루트였다. 혼자 그네도 타고, 미끄럼틀도 타고, 시소는 혼자라 못 타니까 손으로 잡고 삐그덕삐그덕 움직여댄다. 그러다 질리면 미끄럼틀에 슬쩍 누워 밤하늘을 보았다.

"에... 저게... 뭐더라..."

별이 반짝반짝한 밤하늘을 보며 어설프게 별자리를 찾고 의미 없이 별을 세기도 했다. 오늘도 마찬가지로 말이다.

642 후미카주 (Hg335sVVo.)

2022-03-23 (水) 22:46:09

위.꾸(위키 꾸미기^^)도 끝냈으니까 조금 쉬었다가 일상 구해봐야겠어... 3일차인데 이제 슬슬 돌릴 때돋 됐지!! :3

>>638 ㅜ웃。゚( ゚இ‸இ゚+)゚。

647 ◆oAG1GDHyak (Gi43vgqGAw)

2022-03-23 (水) 22:51:59

>>642 당분간 재택근무로 바뀌었다고는 하나 그렇다고 근무를 안하는 것은 아니니 아무래도 지금 시간에 새 일상은 조금 힘들지도 모르겠네요. ㅠㅠㅠ

649 ◆oAG1GDHyak (Gi43vgqGAw)

2022-03-23 (水) 23:05:06

여러분들의 캐릭터는 만약 반려가 생긴다면 가장 하고 싶은게 뭔가요?

650 시로하 - 테츠야 (9yl5SKaBU.)

2022-03-23 (水) 23:07:01

이것 또한 시작의 바람이라고 말 할 수 있으려나.

그것을 목도하며 말없이 있던 시로하가 숨을 깊게 들이쉬고 내쉬었다.

"...이것은..."

그리고 감긴 눈을 조금은 더욱 질끈.

하더니,

"―전혀 글러먹었구나!"

하고 떼엑- 외치는 것이다.

그리곤 금세 연신 콜록거리는 기침소리가 그 뒤를 따른다. 갑작스럽게 목소리를 올린 탓이다.

이건 모처럼 골이 아파오는구나... 하가네가와 시로하. 아니, 도검의 신은 제 목을 매만지며 그리 생각하고 있었다.

문외한을 상대로 열을 낼필요도 전혀 없건만, 이렇게 기본도 되지 못한 자를 상대하는 건 또 오래간만의 일이라 멋대로 몸이 반응해버리고 말았다.

이른바 말하자면 감정이 이성을 이긴. 그런 상태가 되었다는 것이다.

"커흠..."

이대로 방치하면 분명 사단이 나겠다싶어 자리에서 일어나 소년 테츠야에게 다가가 보아라, 라며 운을 땐다.

이 뒤로는 한동안 교정이란 이름의 잔소리 밭길이었다.

"먼저, 네가 가져온 그것은 양손으로 잡는 물건이다. 오른손으로 베고 왼손으로 검을 다스린다고 마음을 먹는게다. 여기서 어깨는 더 펴고, 발을 앞으로 더 딛어야지 조금이라도 힘이 생기지 않겠느냐. 게다가, 아직도 상완근이 뭉쳐있구나. 유약한 몸이 쉽게 해지듯이 단단한 몸 또한 금방 부서지는 법. 칼을 움직이는 것은 몸이며, 몸을 움직이는 것은 오롯이 네 안의 일념이다. 유파마다 추구하는 가치는 각자 다르다고 하나 이 균형을 처음으로 이루었을때야말로 무언가를 벨 수 있는 몸이 되는게다."

따박따박 정갈하게 언질을 하며 손을 가져다대고 테츠야의 자세를 하나하나 조정해주는 시로하.

마치 관절 목각인형을 움직이듯이, 직접 맞춘다고 해도 좋을 정도다.

칼이나 자세에 대한 것은 그렇다고 해도, 일념이라든가 유파가 추구하는 검리 따위의 이야기를 고교 2학년생이 알리가 있겠는가.

그래도 그런건 아랑곳도 하지않는지, 눈썹이 살짝 미간 안으로 당겨져 있는 그 얼굴에서 상당히 단호한 기색이 엿보였다.

"그럼, 이번엔 내 지시에 따라서 다시 휘둘러보거라."

한참을 그러고 나서야 겨우 되었다고 생각했는지 시로하가 그제야 뒤로 다시 한 발짝 물러났다.

다만 역시 아주 시원하지는 않은가, 자세를 풀지 말 것을 몇 번이고 강조하고는 검지를 올려 말을 이어나가기 시작했다.

"지금 자세 그대로 팔을 들어올려 검을 이빨처럼 치켜세우고, 가상의 적에게 먹여준다고 일념하며 내리치거라. 그 과정에서 도신이 어디에서 어디로 가는지를 느껴라. 직선을 그리는지, 곡선을 그리는지, 그도 아니면 중간에 이탈하여 다른 길로 세어버리는지. 말하자면 이미지를 연상하고 기억하는게다. 여기서, 그 뒤야 말로 더욱 중요하다. 검 끝이 바닥을 향한 후에도 절대 자세를 허물지 말거라. 지금은 이 점들만을 명심하며 한 번 휘둘러 보자꾸나."

그렇게 일장연설이 다시 한 번 끝나고 나서야 다시 일합을 휘두를 수 있게 된 소년.

이 즈음 되어서 검도부 체험에 대한 의문이 들고 있어도 무리는 아닐테다.

"그럼 시작!"

앳되면서도 까랑스러운 목소리가 기합처럼 울려왔다.

652 시로하주 (9yl5SKaBU.)

2022-03-23 (水) 23:08:56

그리고 시로하는 테츠야를 미워하는게 아니니까요 혹시 일상 중 불편하시다면 말씀해주세요

655 토와주 (aPS/ToWhRM)

2022-03-23 (水) 23:11:17

생길지는 의문이긴 하지만. 만일 생기게 된다면 같이 도쿄대에 다니자는 말을 할지도 몰라요~(장난)

657 ◆oAG1GDHyak (Gi43vgqGAw)

2022-03-23 (水) 23:12:31

>>655 어엌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 토와의 반려는 정말 열심히 공부를 해야겠군요!

658 야사이주 (7HjWb.88XM)

2022-03-23 (水) 23:12:41

부끄러운 이야기니까 슬쩍... 다들 좋은 밤이에요.

캡틴. 별 것 아닐지도, 그냥 기우일지도 모르는 거지만 웹박수로 캐릭터 설정 관련 질문을 보내고 싶은데 괜찮을까요?

660 ◆oAG1GDHyak (Gi43vgqGAw)

2022-03-23 (水) 23:13:23

661 요조라주 (hM5QmAxF8o)

2022-03-23 (水) 23:16:43

스즈주 어서와 반가워! 응응 좋은밤!

664 ◆oAG1GDHyak (Gi43vgqGAw)

2022-03-23 (水) 23:18:38