>1596505087> [ALL/연애/청춘물] 내 옆자리의 신 님 RE :: 15번째 이야기 :: 1001

◆oAG1GDHyak

2022-04-15 22:36:45 - 2022-04-17 17:50:06

0 ◆oAG1GDHyak (pMJpnB5Tjk)

2022-04-15 (불탄다..!) 22:36:45

*의도적으로 특정 누군가를 따돌리거나 소외시키지 않도록 노력합시다.

*연애물 성격이 있는 만큼, 웹박수를 통해 오너입 익명 앓이, 캐릭터에게 줄 익명 선물을 보낼 수 있습니다. 특별한 일이 없으면 매주 토요일이 되는 0시에 공개됩니다.

*진행 이벤트가 있을 시엔 매주 월요일에 공지합니다.

*특정한 누군가하고만 놀지 말고 골고루, 다양하게 노는 것을 권장합니다.

*기본적으로 참치 상황극판 규칙을 지키면서 재밌게 놀면 큰 문제가 될 것은 없습니다.

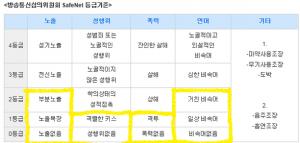

*본 스레의 수위 한계선은 기본적으로 15세 이용가이나 약간의 조정을 하고 있습니다. 자세한 부분은 이미지를 참고해주세요.

*정해진 수위를 넘어서는 직,간접적 드립이나 발언을 모두 금지합니다.

위키 주소 - https://bit.ly/3CkmCDe

시트 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596485109/recent

임시/문의 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596473065/recent

웹박수 주소 - https://bit.ly/3KqWTvK

현 이벤트 <Hit and Boom!>

situplay>1596503077>808

84 시이주 (mc5r71q06A)

2022-04-16 (파란날) 02:40:18

시이는 근간부터 사람이었다. 짐승의 속성이 그 후에 붙여진다 해도, 시이를 만든 것과 움직이는 것은 모조리 인간의 욕망이었다. 그래서 사람은 짐승을 이해할 수 없다. 명석한 짐승도 아둔한 사람을 이해할 수 없다. 시이는 아둔한 자답게 미간을 좁히고, 후미카의 이야기를 이해하려 노력한다. 정확히 말하자면, 그런 표정을 도출해냈다.

인간이 짐승의 처지를 헤아려봤자 인간의 시선을 벗어날 수는 없다. 미간의 주름은 그저, 다름을 느껴버리기에 나오는 거부반응이었다. 그리고 덜 상처받기 위한 포석이었다.

내가 틀린 게 아니라고 생각하고 싶으니까.

인간은 구차하다.

"그럼, 미카쨩은 왜... 여기에 있어? 그러니까, 그, 미카쨩은 혼자가 편하면- 바다에 혼자, 계속 혼자 살아가면 되는 거잖아. 누가 작살로 끌어올리는 게 아니잖아. 그런데 왜 여기에 인간 몸을 해서 와 있는 거야?"

후미카의 소매자락이 잡혀온다. 시이는 이런 질문을 해서, 이야기가 헝클어지고 후미카가 떠나갈 위험을 상정했다. 그러나 이 질문을 하지 않으면 절대 이해할 수 없을 거라는, 이해하려는 노력이 없었다는 누군가의 질타가 들려오는 듯 했다.

"있고 싶은 게 아냐?"

봄볕이 완전히 사그라들고, 서늘한 바람이 소매 틈을 파고드는 시간이 왔다. 밤벚꽃은 살갗을 내보이며 흩날린다. 물비린내와, 희미한 벚꽃내음이 났다. 저녁의 냄새에 기름진 축제의 향이 함께 흘러들었다.

좋은 때였다.

인간은 구차해도 인간이 만들어내는 풍경은 이렇게나 아름답다. 시이는 에도성 담 너머의 이 풍경을 동경해서 왔다. 사람 사이에 끼이고 싶었다. 존재를 인정받고, 말을 섞고, 내가 살아간다고 느끼고 싶었다. 따라한 것에 불과한 성정임에도 말이다. 달콤한 것만 먹고, 즐거운 놀이만 할 수 있는 세상은 비록 아니었지만.

돌아갈 곳이 없었기 때문에.

"돌아가지 못하는 이유라도 있는 걸까-"

85 시이주 (mc5r71q06A)

2022-04-16 (파란날) 02:41:08

답레는 내일 느긋이 줘도 돼

일요일날은 내가 나갈지도 몰라서 미리 이어뒀어

부담가지지 말아줘

86 시이주 (mc5r71q06A)

2022-04-16 (파란날) 02:42:27

코세이 집에서는 이마 까는 느낌이구나

생활감 넘치는걸

스즈주는.....

......

화이팅?

87 요조라주 (7l2qKPl2o6)

2022-04-16 (파란날) 02:42:43

>>82 그렇다면~ 요조라 비장의 옆구리 꼬집기를 해버리겠어~

>>83 스즈즈 왜 우러... 울지마로 ;ㅅ;

코세이주 답레는 좀이따나 자고와서 가져올게~ 급 늘어져버렸어~

88 스즈주 (GQnanuvSuM)

2022-04-16 (파란날) 02:43:48

앗 시이주 혹시 답레 봤을까?? 전 스레로 쓸려내려갔는데 혹시 못봤을까 싶어서!

89 시이주 (mc5r71q06A)

2022-04-16 (파란날) 02:45:43

마츠리 일상을 이번 주말내로 끝내야 해서

후미카주 답레를 가급적 우선시하려구 끝낼때까지마안...

미안해요...

원한다면 소원권 맘대로 써도 돼(다음일상부터)

고릴라흉내까지 내줄게

90 코세이주 (soj5y4ph3A)

2022-04-16 (파란날) 02:46:42

>>86 무언가 집안일을 할때 저런 느낌인거죠 :3

>>87 그건 좀 아플것 같은데 ... 깐건 이마인데 왜 옆구리에요~~~ 답레는 천천히 주세요!

91 스즈주 (GQnanuvSuM)

2022-04-16 (파란날) 02:46:59

93 시이주 (mc5r71q06A)

2022-04-16 (파란날) 02:48:30

떳떳할 수는 없을 거라 생각해

스즈주는 천사야 천사...

내일 출근도 힘내길 바래

94 시이주 (mc5r71q06A)

2022-04-16 (파란날) 02:50:30

기절잠해서 답변 못했었지

답변하고 자야겠어

시이주는 신과 인간 불문하고 본인의 신계를 보여주는 순간을 쓰고싶어

관계가 깊어진다면 해볼 일이지

가을쯤엔 되려나 싶지만

95 요조라주 (7l2qKPl2o6)

2022-04-16 (파란날) 02:50:34

주말에도 일하는 모두... 힘내~~!

96 스즈주 (GQnanuvSuM)

2022-04-16 (파란날) 02:51:58

스즈즈의 어떤 행동이 쾌락신님의 심기를 건드려서 삐걱였는지 궁금해져버렸어..... 짐작가는건 있는데 궁금해 (:0)..

97 시이주 (mc5r71q06A)

2022-04-16 (파란날) 02:56:47

정말로 느낌이야

대화가 뚝딱거린단 느낌,힘의 균형이 아슬아슬하단 느낌, 무너질 거 같은 느낌...

그건 스즈가 주변에게 맞춰주는 타입이기 때문에 생겼고, 시이가 말 없이 카운트를 하는 타입이어서 생긴 하지

시이는 기본적으로 조금... 인성이 안좋고

원한다면 남을 강압해서 목적을 이루지만

동시에 그런 나쁜 사람처럼 보이고 싶지 않아해

하지만 기본적으로 나쁜쪽으로 기울어진 사람이 맞아

그래서 그건 스즈의 잘못이 아니야

98 시이주 (mc5r71q06A)

2022-04-16 (파란날) 03:01:00

그래도 더 알고싶다거나 이해하고 싶은 부분이 있으면 물어봐줘

숨기려고 글을 쓰는 게 아니라 보여주고 싶어서 쓰는 거니까 말야

그리고 예민한 관계로 가고 있는 만큼

확실한 설명이 필요할 수도 있다구 생각하구

하여튼 잘 자

내일도 힘내

99 스즈주 (GQnanuvSuM)

2022-04-16 (파란날) 03:02:27

105 요조라주 (7l2qKPl2o6)

2022-04-16 (파란날) 03:22:54

107 요조라주 (7l2qKPl2o6)

2022-04-16 (파란날) 03:29:15

108 코세이주 (soj5y4ph3A)

2022-04-16 (파란날) 03:33:26

109 요조라주 (7l2qKPl2o6)

2022-04-16 (파란날) 03:35:10

111 아오키 츠무기 (uMluEZ/4.M)

2022-04-16 (파란날) 04:27:18

[마니또 누나였어?!]

[(・□・;))

[나 엄청 둔한가봐 마지막까지 메모를 받고 그때가서야 알아차렸어] 3:46 P.M

[누나 이거 봐바]

[(면갑을 쓰고 브이하는 사진)]

[검도부 후배가 찍어줬어]

[누나가 준거] 5:29 P.M

[누나 이거이거]

[(불을 끈 방 안에 코로리가 선물한 플라네타리움이 켜져 있고 우산이 펼처진 사진]

[이러니까 뭔가 연예인들이 팬 선물 인증해주는 것 같다]

[도토리 하루나랑 같이 심었어]

[서점 마당이랑, 동네 뒷 산, 우리집 마당에 각각 하나, 강가에 두 개]

[잘 자랐으면 좋겠다]

[특히 서점 마당꺼. 잘 자라면 평상에 좋은 그늘이 하나 생길꺼야]

[그러니까.. 하고 싶은 말은, 선물 고맙단 이야기]

[동생 콩 막 잠들었으니 언니 콩도 잘 자] 7:35 P.M

112 아오키 츠무기 (uMluEZ/4.M)

2022-04-16 (파란날) 04:36:40

이 동네에서 서점집 손자 아오키 츠무기야.

응, 맞아. 너의 마니또.

이 책, 구하느라 좀 늦어서 이벤트는 끝났지만 그래도 마지막 선물로 보내.

내가 좋아하는 책의 초판본이야.

(일본의 명절과 그에 얽힌 전설들을 소개하는 책들이 동봉되어 있다.)

7번째 이야기를 가장 좋아해.

눈치챘으려나, 견우와 직녀 이야기야.

사실 내가 뭐랄까, 여자애한테 선물 주는 센스는 없어서 5일 동안 선물이 마음에 들었을지는 모르겠어.

훌륭한 견우는 아니었던것 같네.

그래도 내가 준 선물들이 조그마한 추억이라도 되었으면 좋겠어.'

(요조라의 학교 책상 위에 책과 놓여진 쪽지다.)

113 츠무기주 (uMluEZ/4.M)

2022-04-16 (파란날) 04:39:46

늦었지만 이렇게라도 두 분께 감사인사를 드려봅니당 u.u

114 요조라주 (7l2qKPl2o6)

2022-04-16 (파란날) 05:08:57

115 요조라 - 코세이 (7l2qKPl2o6)

2022-04-16 (파란날) 05:39:53

앞서 했던 말이 약속은 아니었던 것 같다던가, 3학년이었으면 얼굴 한번은 봤을텐데 아니니까 라던가, 코세이가 눈 앞에서 이러쿵저러쿵 떠드는 동안, 요조라는 내내 시선을 아래로 떨구고 들리는 말들을 한 귀로 담아 한 귀로 흘렸다. 관심없다. 실은 그 약속 했었을지, 저 추론으로 인해 요조라의 학년이 들키던지 말던지, 아무래도 좋고 아무래도 상관없는 것들 뿐이다. 학교에서 마주쳐 반가운 것도 요조라에게는 해당되지 않아, 단지 그렇게 중얼거릴 뿐.

"그러세요..."

이러면 조만간 질려서 떠날 것을 알고 있기에, 요조라는 대응하는 것에 큰 신경을 쓰지 않는다. 스스로 흐르는 물이 된 마냥 상대의 말도 행동도 전부 흘려버린다. 그러던 중 일전에 사간 화과자의 호평이 들리자 요조라의 눈이 힐끗 코세이를 본다. 뭐가 그리 좋은가, 싶을 정도로 싱글벙글 웃고 있는 코세이를 몇초간 응시하다가 시선을 뚝 내리며 말한다.

"감사합니다..."

지극히 사무적인 말투는 표정 없는 얼굴 때문에 기계적인 느낌마저 담긴다. 보는 이에 따라서는 불쾌함을 느끼지 않을까 싶다. 그래서 떠나준다면 요조라에겐 반가운 일이겠지만, 그렇게 순순히 흘러가주지 않을 것을 이미 알고 있었다. 같이 하교하잔 말에 칼 같은 거절을 해도 아마 온갖 구실을 붙여 따라오겠지. 언젠가의 누군가, 누군가들처럼. 그렇다면.

"전, 용건이... 있어서... 시내에, 나갈, 거에요..."

그 말은 거짓이 아니었고 어쩌면 도중에 뭔가 더 생길지도 몰랐다. 그런 사람에게까지 따라오겠다고 하진 않겠지. 요조라는 그렇게 말하고 코세이를 지나쳐 복도를 마저 걷는다. 하교를 하려면 일단 교실에 가서 가방을 가져와야 한다. 그러면 반을 들킬지도 모르지만, 알려져도 무슨 상관일까. 요조라는 느릿느릿 걸어 복도 끝 2층으로 가는 계단을 오르기 시작했다.

116 탐사 - 렌 0점 (hdMqWRuSYM)

2022-04-16 (파란날) 09:21:42

운동부 사람의 특유의 오기도 생기는 것이고.

하지만 운이니 상관이 없나?

렌은 두리번두리번 돌아다니다가 종이를 발견하였다.

과연...

.dice 1 2. = 1

당첨/꽝

당첨일 시 점수 다이스

.dice 1 7. = 2

1점, 10점, 30점, 50점, -5점, -10점, -30점

118 코세이주 (pBYwDWqCxc)

2022-04-16 (파란날) 09:25:32

당첨/꽝

.dice 1 7. = 1

1 10 30 50 -5 -10 -30

119 이자요이 코세이 (pBYwDWqCxc)

2022-04-16 (파란날) 09:29:23

122 코로리주 (IecN/czCmg)

2022-04-16 (파란날) 10:38:16

123 미즈미 - 토와 (Ares5O3Fak)

2022-04-16 (파란날) 11:19:42

"내려왔다기보다는... 저는 올라온 케이스죠! 완전 깡촌에서 나고 자랐거든요. 죄다 할머니 할아버지뿐이고 제 또래는 하나도 없고- 그래서 요즘 즐거워요."

아주 틀린 말은 아니었기에 나는 하하하 웃음을 터뜨렸다. 나는 곧 손가락을 모두 펴서 들어올린다.

"친구 100명 사귈거예요."

그리 말하며 핸드폰을 받기 위해 손을 내밀었다. 이 인간은 영어는 그렇게 잘 알면서 핸드폰 번호는 까먹은 모양이다. "싫으면 라인 QR이라도 찍으실래요?" 이해 한다. 나도 가끔 핸드폰 번호를 깜빡깜빡하고는 하니까.

"아- 뭐야. 김샜어요."

나는 그 말에 힘이 빠져 탁자에 몸을 기댄다. 쭉 뻗은 팔이 탁자 정가운데에 닿는다. 나는 몇번 눈 끔뻑이다가 자리에서 일어난다. 선생말로는 전부 고쳐놓지 않으면 집에 안 보내준다 하였지만... 반이라도 채운 게 어딘가. 나는 그대로 기지개 하듯 몸을 쭉 펴고 가방을 챙겼다.

"친추 했죠? 그럼 전 이만 가볼게요. 선생님 오시면 전 이미 집 갔다고 말해주세요-"

하품이 이렇게 쉽게 나오는 것은 오늘 날이 너무 좋아서일 것이다.

#막레각 잡아왔어~

124 코로리주 (IecN/czCmg)

2022-04-16 (파란날) 11:21:51

다들 이 픽크루로 네코미미가 되면 좋겠다!!! (`・∀・´)

125 미즈미주 (Ares5O3Fak)

2022-04-16 (파란날) 11:23:00

126 코로리주 (IecN/czCmg)

2022-04-16 (파란날) 11:23:43

127 ◆oAG1GDHyak (.NQFA4ldNk)

2022-04-16 (파란날) 11:41:12

슬쩍 남기고 가볼게요. 안경이 너무 아쉬워요. 암튼 다들 주말 잘 보내세요!

128 후미카주 (n60IdrU47o)

2022-04-16 (파란날) 11:42:58

얍!!! ✧•̀.̫•́✧

129 코로리주 (IecN/czCmg)

2022-04-16 (파란날) 11:45:15

130 후미카주 (n60IdrU47o)

2022-04-16 (파란날) 11:45:46

그치만 >>124 >>127 너무 귀여우니까 행복해... 아무래도 좋아 응응

코로리랑 아키라 사랑해~~~!!!!~ !!!

미즈미주랑 캡 잘 다녀와~~!

131 후미카주 (n60IdrU47o)

2022-04-16 (파란날) 11:48:06

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그치만 무슨 마음인지 알아.... 진짜루 귀여워서 좋아

132 코로리주 (IecN/czCmg)

2022-04-16 (파란날) 11:48:11

133 렌주 (hdMqWRuSYM)

2022-04-16 (파란날) 11:48:37

코로리 아키라 후미카 너무 귀여워....

다녀오는 이들 다들 잘 다녀와~~

134 렌주 (hdMqWRuSYM)

2022-04-16 (파란날) 11:49:42

이건 어제 픽크루 만들길래 아침에 만든 것! 네코미미도 파츠 있는지 한번 봐야겠다~