>1596503077> [ALL/연애/청춘물] 내 옆자리의 신 님 RE :: 14번째 이야기 :: 1001

◆oAG1GDHyak

2022-04-13 21:30:52 - 2022-04-16 01:10:50

0 ◆oAG1GDHyak (sQAyGO8Uxc)

2022-04-13 (水) 21:30:52

*의도적으로 특정 누군가를 따돌리거나 소외시키지 않도록 노력합시다.

*연애물 성격이 있는 만큼, 웹박수를 통해 오너입 익명 앓이, 캐릭터에게 줄 익명 선물을 보낼 수 있습니다. 특별한 일이 없으면 매주 토요일이 되는 0시에 공개됩니다.

*진행 이벤트가 있을 시엔 매주 월요일에 공지합니다.

*특정한 누군가하고만 놀지 말고 골고루, 다양하게 노는 것을 권장합니다.

*기본적으로 참치 상황극판 규칙을 지키면서 재밌게 놀면 큰 문제가 될 것은 없습니다.

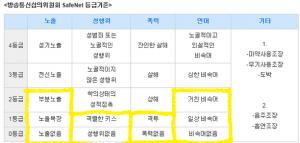

*본 스레의 수위 한계선은 기본적으로 15세 이용가이나 약간의 조정을 하고 있습니다. 자세한 부분은 이미지를 참고해주세요.

*정해진 수위를 넘어서는 직,간접적 드립이나 발언을 모두 금지합니다.

*편파 멀티나 무통보 잠수의 경우. 이쪽을 떠나 저쪽에서 행하건, 저쪽을 떠나 이쪽에서 행하건 모두 예외없이 적발시 단 한 번의 기회를 더 드립니다. 허나 그 이후에는 시트가 내려갈 수 있습니다. 편파 멀티와 무통보 잠수를 하지 않도록 주의합시다.

위키 주소 - https://bit.ly/3CkmCDe

시트 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596485109/recent

임시/문의 스레 주소 - https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596473065/recent

웹박수 주소 - https://bit.ly/3KqWTvK

현 이벤트 <비밀 친구 마니또!>

situplay>1596499073>697

5 ◆oAG1GDHyak (1jGWiGq/aM)

2022-04-14 (거의 끝나감) 20:39:51

7 ◆oAG1GDHyak (1jGWiGq/aM)

2022-04-14 (거의 끝나감) 20:49:32

아무튼 오늘 밤 12시부터는 정말로 자유롭게 자신의 마니또가 누구인지 맞출 수 있어요! 머릿말로 [나의 마니또는?] 이것을 붙이고 자신의 캐릭터 이름. 그리고 내 마니또의 닉네임과 이름을 보내주시면 된답니다!

마니또 정답은 내일 밤 10시에 선물을 올리고 난 후에 밝힐 예정이니 그때까지만 자유롭게!! 물론 맞추지 않아도 상관없고 틀려도 상관없어요! 어디까지나 재미로 보는 것이기 때문에! 그리고 마니또 선물은 내일 밤 9시까지는 받으니까 자유롭게 보내주세요!

11 ◆oAG1GDHyak (1jGWiGq/aM)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:00:39

12 ◆oAG1GDHyak (1jGWiGq/aM)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:03:23

14 스즈주 (iS2cyznKkE)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:05:03

15 ◆oAG1GDHyak (1jGWiGq/aM)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:05:59

웹박수 공개가 기준이 아니라 어디까지나 '날짜' 기준이에요!

16 ◆oAG1GDHyak (1jGWiGq/aM)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:06:59

여러분들이 혼동하는 것 같아서 다시 이야기하는데 그냥 시간 10시 개념은 제 편의상 그 이전에 올라온 것들을 공개하는 것 뿐이에요. 어디까지나 '날짜' 개념이기 때문에 10시 넘어서 하나, 그리고 밤 12시 넘어서 하나. 이렇게 올려도 되는 거예요! 14일과 15일로 '날짜'가 다른 거니까요!

21 스즈주 (iS2cyznKkE)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:10:05

25 ◆oAG1GDHyak (1jGWiGq/aM)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:17:14

26 시이주 (g0nsTlADBA)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:17:47

그렇게 됐어

미안해 스주주 후미카주 테츠야주

요즘 정말 고난의 행군이라...

28 시이주 (g0nsTlADBA)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:20:08

언제나 고마워

일단... 다들 안녕이구

토쨩이 저번에 준 만쥬랑 카스테라 고마웠어

시이 아침대신 먹으면 될 거 같아

29 스즈주 (iS2cyznKkE)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:20:42

32 ◆oAG1GDHyak (1jGWiGq/aM)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:25:17

(절레절레)

33 테츠야주 (ysHbKAmZ/o)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:27:51

34 꽃과 양산 (rrINsrQwqs)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:28:35

소녀는 자리에 올려진 것을 쳐다보았다. 몇일 새에 남의 자리에 귀해 보이는 것을 몰래 두고 다니는 사람이 몇몇 보이기는 했으나 이런 것이 올거라고는 생각을 하지 못 했기에 그녀는 자리에 놓인 양산을 들고 이곳 저곳을 살펴보았다.

이곳 저곳에 푸르른 꽃이 수놓인 양산은 퍽 마음에 드는 것이었다. 이전까지 쓰던 것은 제법 오래 되기도 하여 슬슬 교체를 생각하고 있던 참이었으니, 얼굴을 알 수 없는 그 분에게는 감사하기는 했지만 제법 가격이 나가 보이는 것이었기에 괜찮을까 하는 생각이 들기도 했다.

“우선은 그대로 두도록 할까요.”

받는 것은 익숙하지만 이렇게나 비밀스럽게 또 무언가 하면 안되는 것을 하는 것처럼 하는 것은 처음이라, 소녀는 미소를 흘리고는 선물을 보낸 상대에게 편지를 쓰기 시작했다. 누군지를 알지 못하니 보낼 수 있는 것은 아니었지만, 그런 것 보다도 행동 자체가 중요하다고, 누군가가 말했던 기억에 의존한 탓일까.

저 너머의 얼굴을 모르는 이에 대해서도 즐거운 상상을 할 수 있었다.

한때 그 사람은 젊은 군인이었다. 사랑하는 가족을 위해 몸에 맞지 않는 갑옷을 두르고 전장에 나가 책무를 다했으나 계속되는 싸움에 지쳐 가족의 품으로 돌아간 사람. 사랑을 위해서 누구보다도 먼저 행동한 그런 사람.

허면 한때 그 사람은 늙은 시인이었다. 사랑하는 이를 먼저 떠나보내고 마당에 피어난 늙은 꽃나무에 새겨진 주름만큼이나 깊은 성찰끝에서 붓과 먹으로 자신의 기억을 더듬어 생명의 아름다움을 찬미하는 글을 써내고 잠에 들었다.

또 다른 한때는 여행자로, 또는 장군으로. 늘어나는 편지의 글자 만큼이나 많은 생을 살아왔을거라 생각하며 그려온 모습은 어느새 부터인가자신에게 선물을 보낸 그 사람과는 한참 달라져있었으나 그럼에도 변하지 않는 것이 있었다. 그의 삶에는 사랑이 있으리라. 인간을 사랑하고, 인간에게 사랑받고 인간으로서의 삶을 자랑스럽게 생각하는 아름다운 자.

"...이건─ 아하하, 내려오는게 정답이었네요─"

그런 사람들을 볼 수 있다면, 분명 즐거울거라고. 소녀는 그리 생각했다.

39 ◆oAG1GDHyak (1jGWiGq/aM)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:37:29

음. 캐입버전 말고 오너입버전 진실게임이라도 가볍게 해볼까요? 신청자에 한해서 말이에요. 물론 내옆신 내용으로만 질문하기! (없음)

42 후미카 - 시이 (coStmd3XtQ)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:39:16

시이에게 보편적인 도덕을 가르칠 생각이 있었다면야 더 붙잡고 이야기를 나누었겠지만, 설득하거나 가르침을 주어야 한다는 생각이 들지 않았다. 풍어신에게는 스스로 마음먹은 계기가 있으니 도의적인 옳음을 행하려 할 뿐, 신이라는 존재는 사람과 다르므로 인간의 도덕률에 맞지 않는 신일지라도 그것은 그 신의 역할일 테다. 그러니 별다른 이견 없이 사사로운 일에 함께 몰두한다.

풍어신도 목 언저리를 스쳐오는 머리칼에는 간지럼을 느꼈다. 그 간질간질한 감각을 무시하려니 다른 감각이 더욱 선명하게 느껴진다. 끌어안은 온기, 고갯짓을 하며 전해져 오는 생동, 그러나 무게감은 기묘하도록 無에 가깝다. 무엇보다도 무겁게 가라앉은 해저의 신은 묵묵히 그 손길에 몸을 맡겼다. 도망 다니는 물고기를 보고 있자니 묘한 호승심이 생기려 하기에 자신은 괜스레 다른 곳을 보며 열중하지 않으려 했지만. 그리하여 잡은 물고기가 합하여 다섯이 되었다. 후미카는 고개를 살짝 돌려 시이에게 눈길을 주었다.

"벌써 이만큼 잡았구나. 평소에도 이 정도는 하니?"

요령이 없다면 내도록 헛손질만 하다 끝나는 놀이니 말이다. 후미카는 불현듯 고개를 들어 금붕어잡이 게임장의 간판을 올려다보았다. 덜 저문 햇살에 희미한 빛을 내던 조명들이 이제는 환하게 밝다. 어느덧 해가 완전히 저물어 하늘이며 거리에 초저녁 밤의 색이 만연했다. 화려한 색색깔 빛이 골목마다 반짝였다. 문득 지금까지 있었던 우연한 인연에 대해 생각하게 된다. 축제를 즐기고 싶지만 외로워 울고만 있었던 신에게, 막연한 감정으로 다가가 곁에 선 자신. 그렇게 해서 그 울분은 조금이나마 풀렸을까?

"……지금까지 재미가 있었을지 모르겠구나. 아메, 여태 내 친구 구실은 어땠니?"

아메라는 부름은 아메이로누시의 앞 글자를 딴 말이리라. 제 좋을대로 불러놓고선, 여전히 쪼그려 앉은 자세로 후미카는 고개를 슬몃 기울였다. 길다란 머리카락이 수조의 물에 닿을 듯 흘러내린다.

44 시이주 (uweUPvSzBc)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:42:14

그런 거 잡는 쩨쩨한 사람이 아니니깐

미안...이렇게 늦고싶지가않은데

하여튼 다들 안녕이고...

후미카주 답레도 아마 내일쯤?줄게

미안해요

45 후미카주 (coStmd3XtQ)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:43:34

시이주 테츠야주 마사히로주도 안녕~~~

시이주는 괜찮으니까 천천히 해도 좋구... 오늘은 기운이 없어 보여서 걱정되네... 😢

>>39 앗 진겜 최고야!!!!!!!!!!!!!!

46 ◆oAG1GDHyak (1jGWiGq/aM)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:44:03

음. 그리고 어제도 공지했지만 사쿠라마츠리 일상은 일요일까진 마무리를 하는 것을 권장할게요!

51 시이주 (uweUPvSzBc)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:47:21

일단 금요일이 오프라서 마신거니까 말야 강제지만

그러니까 후미카 일상은..꽃뗏목 타고 끝내자 일요일 안쪽으로

그리고 나머지 두 일상은 마츠리보단 봄철일상이니까

일단 봄 끝날쯤시작했고

후미카일상을 끝내야되는 거지

52 ◆oAG1GDHyak (1jGWiGq/aM)

2022-04-14 (거의 끝나감) 21:49:54