>1596379082> [All/이세계] New Game. 04 - 행운 :: 1001

◆EY93YoG.Zk

2021-11-25 19:51:54 - 2021-11-30 00:11:48

0 ◆EY93YoG.Zk (R8cuLFVu0Q)

2021-11-25 (거의 끝나감) 19:51:54

마치 동전의 양면처럼, 그것은 쉽사리 웃어줌에

때때로 조소를, 때때로 미소를

스레디키 주소 :: http://threadiki.80port.net/wiki/wiki.php/New%20Game

시트스레 주소 :: https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596369068/recent#bottom

1스레 주소 :: https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596370069/recent

2스레 주소 :: https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596373081

3스레 주소 :: https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596377066/recent

872 시안주 (.Q2EJwQTjw)

2021-11-29 (모두 수고..) 18:56:05

일기예보 보다 정확한 삭신 예보;

874 마리안주 (q3t2L/baMo)

2021-11-29 (모두 수고..) 18:59:41

884 제니퍼주 (8QPnJR2IqU)

2021-11-29 (모두 수고..) 20:20:50

(저런........) 계신분들 모두 안녕하십니까. 좋은 밤입니다(_ _)

887 제니퍼주 (8QPnJR2IqU)

2021-11-29 (모두 수고..) 20:23:26

891 ◆EY93YoG.Zk (PMamKCqDD2)

2021-11-29 (모두 수고..) 20:37:08

그럼 저는 이만 진짜 화요일 아침으로 가보겠읍니다... 와! 내일만 지나면 드디어 휴가!!!!

다들 내일 뵈어용~~

894 호령주 (pgKZw0Bv1U)

2021-11-29 (모두 수고..) 20:41:07

895 시아나 - 티르 (.Q2EJwQTjw)

2021-11-29 (모두 수고..) 20:59:51

"..애착은 무슨... 그거, 밖에 없어서.. 그런거야..."

고개를 돌린 채 지나가듯 대꾸를 흘린다. 그냥 그 정도일 뿐이라고. 그 이상의 의미는 없다고.

경기를 보고 가끔 정도는, 이라 감상을 내놓으니 단박에 취향이 아님을 알아본 티르도 그러라고 했다. 가끔이라면 와서 구경해도 좋다는 말이 들렸으니까. 그녀는 티르르 힐끔 보고 생각했다. 다음에도 굳이 들어올 생각은 없었지만, 여기 주인이 그러라는데, 마다할 이유는 없지 않나.

배고프다는 어이없는 요구에 그가 한심하다는 듯 봐도 그녀의 태도는 아랑곳하지 않았다. 배가 고픈 걸 어쩌란 말인가. 문답무용으로 투기를 빨아들이지 않은 것만으로 다행이라 여기라고 하고 싶다. 하지만 그 말을 하는게 좀... 귀찮다. 그러니 티르가 어떤 시선으로 그녀를 보던, 무슨 잔소리를 하던 신경 쓰지 않고 징징댔다. 그 소리는 사과를 받고서 금방 잠잠해졌다는게 그에게는 좀 어이없었을지도 모르겠다.

"...너... 말야.. 착각하는게, 있는거 같은데.."

잠깐은 얌전히 사과를 먹던 그녀가 느릿하게 말을 꺼냈다. 어느새 반이 사라진 사과를 한 손으로 들고서, 다른 손에 묻은 과즙을 혀로 스윽 핥아올리곤 말한다.

"내가, 무슨.. 마나만 먹고.. 사는 줄 아나본데... 아니니까, 착각하지 마..."

그녀의 말투는 그런 당연한 것도 모르냐는 듯한 빈정거림이 약간 섞여있었다. 그야 첫 대면 때부터 그런 행동을 했으니 착각하고도 남겠지만. 그런 건 내 알 바냐 하는 식으로 툭 내뱉어놓고 남은 사과를 와작와작 씹어먹는다. 한입 베어물 때마다 과즙이 손에 튀고 입술을 적신다. 남은 반쪽도 그렇게 먹어버리고서 손을 적신 과즙에 혀를 댄다. 전혀 만족하지 못한 눈으로 티르를 한번 힐끔거리며 말이다.

897 제니퍼주 (8QPnJR2IqU)

2021-11-29 (모두 수고..) 21:03:53

902 제니퍼주 (8QPnJR2IqU)

2021-11-29 (모두 수고..) 21:09:28

903 시안주 (.Q2EJwQTjw)

2021-11-29 (모두 수고..) 21:13:46

>>902 그게 무슨 소리요! 누명이다! 억울하다!1! (땡깡)

904 제니퍼주 (8QPnJR2IqU)

2021-11-29 (모두 수고..) 21:17:07

tmi지만 전 제니퍼로 보고 싶은 장면이 많아요. 시트에서도 썼듯이 제니퍼와 툰헤임의 관계성이 돋보이는 장면이라던가. 다쳤는데도 전혀 흔들리지 않고 꿋꿋하게 서있던 제니퍼가 툰헤임이 오자마자 어리광부리듯이 안긴다던가 하는......(욕망의 항아리 표정)

907 이브주 (9p8qrUtFmw)

2021-11-29 (모두 수고..) 21:23:45

909 제니퍼주 (8QPnJR2IqU)

2021-11-29 (모두 수고..) 21:26:39

911 티르 - 시아나 (xqyoHDa6oI)

2021-11-29 (모두 수고..) 21:37:25

대꾸를 흘리는 말에도 그는 아랑곳 않고 넘겨짚었다. 아니, 넘겨짚는다기 보다는... 시안의 반응이 너무나 정직해서, 당연히 그렇게 생각한 것이라고 봐야겠지. 지금까지의 반응을 보면 분명했다.

티르는 그보다는 연락 수단에 대해 더 신경을 쓰고 있었다. 이곳에서 독자적인 회선을 구축하는 것도 불가능하고, 전자기기는 커녕 증기기관조차 없으니 이런 세계에선 어떻게 해야 할까... 인간들 사이에서는 적절한 것을 쓰고 있을지도 모른다.

그러한 생각을 하고 있다가 시안의 징징거림에 티르는 이대로 땅에 시안을 내팽겨치고 싶은 충동을 느꼈다. 그러지 않은 까닭은 단순히 시안이 사과를 받자 잠잠해졌기 때문. 조금 더 했다면 정말로 내쳤을지도 모르겠다. 그와는 별개로 티르에게는 조금 어이없는 광경이기는 했지만.

하여튼 잠시동안 조용해진 그녀를 보며 입에 뭘 물리면 조용해진다는 사실을 학습하고 있던 티르는, 그녀가 빈정거리자 하. 하고 헛웃음을 뱉는다. 그렇게 착각하도록 만든게 누구인데...!

"그 착각의 원인은 다 네 탓이잖느냐. 왜 초면부터 투기를 남김없이 빨아가서는..."

와작와작 씹어먹은 탓에 과즙이 티르의 몸에 튀자 그는 말을 멈추고는 시아나를 노려본다. 어찌되었든 지금은 티르가 시안을 안아들고 있던 상태. 그 와중에 손에 튈 정도로 과격하게 먹은 사과는 결국 티르의 옷 역시 더럽혔던 것이다.

그러면서 정작 자신은 태연하게 손을 핥으며 자신을 향해 더 달라는 듯 보고 있으니, 티르는 어지러움을 느꼈다.

"그렇게 말해도 더이상 없다. 좀 참는 법을 배우는게 어떠냐."

아쉽게도 사과는 하나뿐이었다. 티르는 손을 핥고 있는 와중인 시안을 빠안히 노려보며 중얼거렸다. 자신도 많이 참았으니 너도 좀 참으라는 의미의 시선으로. 물론 티르가 명령한다면 얼마든지 더 가져올 수 있었겠지만 그것은 일종의 항의 표시였다. 요구한다고 다 들어주지 않겠다는 뜻의 항의.

"불만을 토해도 소용없다. 없는 것은 없는 것이니."

물론 그렇게 말하면 시안이 갖은 방법으로 투정을 부리거나 협박할 것이 분명했으나 그는 그런 투정들에도 배 째라는 듯 시안을 바라본다.

//꼬리 아홉개 달린 요망한 마왕...

914 이브주 (9p8qrUtFmw)

2021-11-29 (모두 수고..) 21:39:02

"행복해? ... 지금 행복하면 안 될텐데. 높은 곳에서 떨어지는 게 더 아프잖아."

이브 프로비온, 그 말을 듣고 별을 향해 손을 뻗었다. 별빛이 손 끝에 내려앉았다.

https://kr.shindanmaker.com/869005/pic/e2c1b314bdf670e4da3262679c9502bb82a6002b_wct

#shindanmaker #별이_당신에게_속삭였다

https://kr.shindanmaker.com/869005

(불행 묘사를 넣어보라는건가)

916 이브주 (9p8qrUtFmw)

2021-11-29 (모두 수고..) 21:40:25

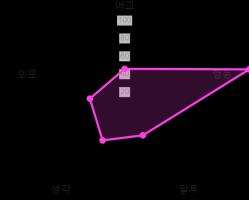

https://kr.shindanmaker.com/chart/1070976-b1df19762da1d49f3c8708c18f9b6ab51e355bc8 엄청난 귀여움!

#shindanmaker #귀여움_진단

https://kr.shindanmaker.com/1070976

여러분도 해주시죠(?)