>1596293084> [ALL/양과늑대/플러팅] "Bite" - Twenty_Three :: 1001

◆Sba8ZADKyM

2021-08-31 23:56:44 - 2021-09-03 18:11:34

0 ◆Sba8ZADKyM (jcUMfj93DQ)

2021-08-31 (FIRE!) 23:56:44

현존하는 양과 늑대는 평화롭게 풀이나 고기나 뜯고 있겠죠.

그래서 당신은 뜯는 쪽입니까, 뜯기는 쪽입니까?

하하. 뭐건 악취미네요.

선을 넘는 멍청한 짓은 하지 않으시길 바라며

부디, 맛있게 드세요.

※플러팅은 자유입니다.

※'수위'는 반드시 반드시 지켜주세요.

※캐조종, 완결형 금지입니다. 민감한 부분은 꼭 먼저 상대방에게 묻고 서술합시다.

※캡틴이 항상 관찰하겠지만, 혹시나 지나친 부분이나 불편한 점이 있다면 웹박수로 찔러주시면 감사하겠습니다.

시트 https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596291097

선관/임시 https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596284096

익명단톡 https://bbs.tunaground.net/trace.php/situplay/1596291098

웹박수 https://forms.gle/svRecK4gfgxLECrq8

이벤트용 웹박수 https://forms.gle/6Q7TyppVp8YgDDiP7

위키 http://threadiki.80port.net/wiki/wiki.php/Bite

현재 🏖️바다로 갑시다! 이벤트가 진행중에 있습니다 (~9/5)

747 아랑주 (WG/uDaTQSo)

2021-09-03 (불탄다..!) 02:38:16

>>744 (이번에는 짤 첨부 안 할게요...) (초콜릿으로 뇌절하다 보니까 호박바지? 저번에 새슬주가 호박바지 잠옷 말씀해주신 게 생각나 호박바지 입혀보았습니다...) ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아닠ㅋㅋㅋ 저짤 부르면 나오냐구옄ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ (갑자기 집사복 입은 새슬이 보고 싶어짐...) 새벽이라 의식의 흐름이 막 흐르는군요.... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 어카죠.. 새슬이 아가씨도 어울리고 집사도 어울려버렷.... ㅇ>-<

>>746 숏컷이랑 단발 다 좋아하신댔으니까요 >:3 (아랑주는 숏컷 단발 장발 모든 머리 거의 공평하게 사랑함...) 행복한 뚱댕잌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ (데굴데굴... 이불말이) 과자뷔페도 데려갈게요... 그럼 불만 없어지겠죠 >:D (연호 : 아니요; 불만 있는데요;) 앗... 그럼 오히려 혼자 추는 춤 쪽을 더 잘하려나요...? 같이 추면 다른 사람들이랑 맞춰주려고 조심조심하다보니까 삐걱..? 거리는 걸까...? <:3

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ (눈치 못채고 있던 인간) 나중에... 또 풀어주세요.... ㅇ>-<

748 새슬주 (n/bcap2NfI)

2021-09-03 (불탄다..!) 02:40:33

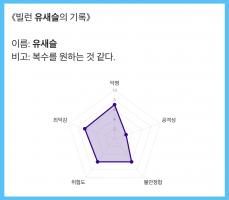

#shindanmaker

https://kr.shindanmaker.com/902328

빌 런 조 와

750 아랑주 (WG/uDaTQSo)

2021-09-03 (불탄다..!) 02:46:45

>>749 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 포인트 그거냐구옄ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ (날아가는 새슬주 붙잡)

https://kr.shindanmaker.com/902328

751 아랑주 (WG/uDaTQSo)

2021-09-03 (불탄다..!) 02:48:02

752 새슬주 (n/bcap2NfI)

2021-09-03 (불탄다..!) 02:51:06

안녕히 주무세요 아랑주~~ 좋은 밤 되셔요 ^.^!!

753 문 하 - 유새슬 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 02:51:24

"네가 돌아가면, 나는 기다릴게."

손 안에서 조심스레 움츠러드는 새슬의 손을, 문하의 손이 조심스레 감쌌다. 소년의 머리에 물든 탁한 보랏빛은 조금씩 탁한 푸른색으로 바뀌고 있었다. 그러나 그 까만 눈동자는 여전히 같은 빛깔로 새슬을 바라보고 있었다. 이제 그 망막의 표면에 맺힐 빛마저 없어졌건만 그의 그 빛 한 줄기 없는 까만 눈동자는 어둠 속에서도 초점을 잃지 않고 새슬을 가만히 바라보고 있었다. ...안다. 많은 것을 안다.

"기다려도 네가 오지 않으면 찾아갈게."

외면하고 고개를 돌려버리기에는 너무도 많은 것을 알고 있었다. 누구를 무서워하는 것인지는 몰랐지만 무엇을 무서워하는지는 알고 있었다. 그 모든 숨막히는 순간들. 스스로의 가치가, 스스로의 생각이, 스스로의 모든 것이 산산조각나 무너지는 듯한 좌절감을. 자신에게 무엇이 필요한지 알지만 자신의 차례는 영영 다가오지 않으리라는 절망감을. 너무 잘 알고 있었다.

"그때 또 도망치면 돼."

문하는 엉망으로 쏠려 있는 가방끈을 한 번 추슬렀다. 아까 새슬과 함께 옥상 바닥에 드러누울 때 채 벗어던지지 못한 가방이 이상한 방향으로 쏠려있는 것을 바로잡고, 그는 그 안에서 무언가를 꺼냈다. 아직도 이어폰 구멍이 남아 있는 구식 핸드폰과, 거기 꽂혀 있는 이어폰이었다. 그는 음악 하나를 재생하고는 새슬에게 그것을 내밀었다.

"같이 도망치는 정도는 언제라도 할 수 있어. 네가 도망치고 싶을 때가 된다면."

네가 내게 많은 것을 잊게 해주었으니까 이제 내 차례야. 하고 문하는 속삭였다. 누구의 눈도 닿지 않는 어두운 곳으로 데려다줄게.

754 연호주 (zVB4e0BVbU)

2021-09-03 (불탄다..!) 02:52:08

(대충 이불에 말려서 행복하게 웃는 연호짤)

열시히 먹다가 중간에 채식뷔페 갈때 '다음에 더 맛있는데 갈거다' 하면 불만은 없어질거에요! 근데 배 공간 남겨야한다고 채소 적게먹음...

그런 편이죠! 혼자추는게 익숙하기도 하구요! 맞춰준다기보다는 자기가 실수해서 발 밟거나 할까봐 무서워해요... 그래도 상대가 잘 추는 사람이라면 안심하고 맞춰서 출 수 있을거에요!

어차피 이번 비설은 쪼끔 큰거니까... 나중에 독백? 으로나 풀지 않을까요 :3 일상에서 드러날 가능성이 쪼끔 있지만 연호주는 거의 불가능에 가깝다고 보고있음...

755 연호주 (zVB4e0BVbU)

2021-09-03 (불탄다..!) 02:52:49

연호주도 문하새슬 일상 관전 하다가... 자러가겠습니다 oO

756 문하주 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 02:52:57

가사 번역 링크를 첨부할게. 답레는 노래를 다 듣고 써도 좋아.

757 문하주 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 03:00:13

759 문 하 - 유새슬 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 03:10:46

"그러면, 가자."

761 유새슬 - 문하 (n/bcap2NfI)

2021-09-03 (불탄다..!) 04:05:08

“....어떻게?”

어떻게, 그렇게까지 할 수 있어? 나는 아무 것도 아닌ㅡ나쁜 아이일 뿐인데. 숨소리 섞인 한탄과 비슷한 것. 느릿하게 눈을 감았다 뜰 때마다 더해지는 불안정한 떨림. 손 끝에 옮은 진동은 주먹쥐어 애써 숨겼다. 그리곤 시선을 피했다. 그대로 더 마주 보고 있다간 꿰뚫릴 것 같아서. 소년이 가방에서 핸드폰과 이어폰을 꺼내어 내밀어 줄 때까지, 새슬은 고개 숙인 채 가만히 서 있었다.

“....하나도, 모르겠어.”

그것이 새슬의 감상이었다. 그걸로 끝일 터였다. 그렇지만 이상하지. 가사도, 무엇도, 하나도 모르겠는데. 속눈썹 끝에 무언가가 맺혔다가 길쭉한 꼬리를 그리며 떨어졌다. 그러나 그 자그마한 움직임을 느끼지 못 한 것처럼, 새슬은 멈춘 듯 가만히 서 있기만 했다. 멍한 시선이 상대의 가슴께만 맴돌다가, 소년의 속삭임에 천천히 고개를 들었다.

네가 돌아가고 싶지 않은 때가 오면, 나는 너와 함께 떠나줄 수 있어.

그거 알아? 사실 나는 지금 당장이라도 도망치고 싶어.

그러니까 이건, 그걸 위한 예행 연습인 거야.

그러면, 가자.

응.

대답 대신 소년에게 내민 것은, 말간 웃음이었다.

새슬의 문하의 손을 맞잡았다.

763 새슬주 (n/bcap2NfI)

2021-09-03 (불탄다..!) 04:11:27

눈물새슬도 같이 투척하겟 습 니다

주무시고 계신다면 굿나잇입니다 >:3~~!!

764 문하주 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 04:27:10

새슬주도, 자고 있다면 푹 잠들어.

765 문하주 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 04:27:58

770 문하주 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 04:36:52

그러니까 이건, 그걸 위한 예행 연습인 거야.〉

이부분까지... 나온건 아니죠?

773 문하주 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 04:38:43

775 새슬주 (n/bcap2NfI)

2021-09-03 (불탄다..!) 05:01:26

그거랑은 별개로, 자취방에 가는 일상이 진행된 적 있는데요. 그 때 고등학생 남녀 두 명이 자취방에서 하루를 보내는 건 좀ㅡ 이라는 제재가 들어간 적 있어서요.

그래서 이번 일상은 어쨌든 새슬이는... 집으로 돌려보낼 예정이었읍니다 <:3

776 문하주 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 05:09:09

그렇지만 새슬주가 어떤 이유로건 그걸 기피한다면 나는 새슬주의 의사를 존중할게.

777 문하주 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 05:10:25

778 새슬주 (n/bcap2NfI)

2021-09-03 (불탄다..!) 05:12:50

780 문 하 - 유새슬 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 05:19:45

무엇에게 다쳤는지는 모르지만, 어떻게 다쳤는지 얼마나 아픈지 잘 알고 있었다. 똑같이 다쳤기에. 그리고 그는 그것을 낫게 하기 위한 무언가를 찾아다니고 있었다.

"......어떻게라니."

못 느꼈어? 문하는 반대쪽 손으로 끝까지 채워져 있던 자신의 지퍼를 배 가운데까지 길게 주욱 내리고는, 지퍼 앞섶을 풀어젖혔다. 검은 러닝셔츠 차림의 가슴팍이 드러나자, 그는 자신의 손에 쥐여 있던 새슬의 손을 조심스레 들어서 흉곽 위에 조심스레 얹었다. 원래는 차가운 그리스 동상의 가슴팍과 같았어야 할 그것에는, 언젠가 느껴봤음직한 익숙한 고동과 온기가 있어 새슬의 손끝에 느껴졌다. 아직 너무도 옅지만, 이게 제대로 느껴지는 게 맞나 싶을 정도로 미약하지만, 그러나 거기에는 부정할 수 없는 규칙적인 박동이 있었다.

"나도, 모르겠는데."

문하의 손은 그저 새슬의 손을 자신의 가슴팍 위에 옮겨다놓고는, 떨어져나갔다. 새슬이 원한다면 언제든 손을 뗄 수 있도록. 그는 고개를 살짝 기울이며 새슬을 바라보았다.

"그렇지만 같이 알아가고 싶어서. ─너와."

아무것도 채워져 있지 않고, 아무것도 담겨 있지 않은 듯한 까만 눈. 그렇기에 자세히 들여다보면, 그것은 순진무구했다. 차가웠기 때문에 따뜻하길 원하고, 외로웠기 때문에 함께이길 원하며, 갇혀있기 때문에 자유롭길 원하는, 자유롭게 떠돌고 있는 것처럼 보이지만 사실 좀 더 넓은 감옥에서 절망이라는 간수장에게 목줄이 잡혀 끌려다니고 있었을 뿐인 너무도 단순하고 순진한 늑대개의 눈이었다.

문하는 손을 뻗어서 새슬의 뺨에 흐르는 눈물을 가볍게 닦았다. 그리곤 말간 웃음을 피워낸 새슬의 손을 가볍게 마주쥐고는 이끌었다. 가자는 말은 이미 했으니, 이제 떠나면 된다.

"이거, 자유부 활동인 걸로 하자."

문하는 새슬을 돌아보며 조금 어설프게 웃었다.

781 문 하 - 유새슬 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 05:19:50

782 문하주 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 05:23:29

789 유새슬 - 문하 (n/bcap2NfI)

2021-09-03 (불탄다..!) 06:05:43

소년의 말을 완전히 이해하는 데까지는 꽤 시간이 걸렸다. 톱니바퀴에 무언가 단단한 것이 걸린 것처럼 덜컥 사고가 멈춰 버렸던 탓이다. 무어라 형용해야 할 지 모르겠지만, 혼란스럽고도 간질간질한 것. 현기증보다 어지럽고, 꿀보다 달콤한 것. 처음 느껴보는 이름모를 것에 덜컥 겁이 난다. 그 다음으로 한 것은 스스로에게 질문을 던지는 것이었다. 이런 것을 자신이 품어도 되는 것인지, 애초부터 자신에게 허락되어 있는 것인지. 지독하게 혐오하면서도 자신 안에 제일 먼저 떠오르고 마는 것들을. 그러나 평소라면 그저 삼켰을 그것들을, 이번에는 내비치기로 했다. 어디서 왔는지 모를 이상한 용기였다.

“무서워.”

나는... 잘 몰라. 그런 거. 생각해 본 적도 없어. 들이쉬는 숨이 떨린다. 초조한 기분이 들어서 그러쥐었던 손을 입가로 가져가 대었다. 왜 하필이면 나야?ㅡ하고, 저도 모르게 이상한 질문이 튀어나올 것 같았기 때문이다. 그걸 들으면 또 다른 이상한 두려움에 잠길 것 같아서 가까스로 막아내었다. 대신, 그 위를 덮어 줄 또 다른 말을 던졌다.

“그래도, 되는 거야?”

그것은 소년에게 던지는 질문이기도 했고, 자신에게 던지는 질문이기도 했다. 무의식 중에 고개를 들자, 소년과 눈이 마주친다. 자신은 지금 어떤 얼굴을 하고 있을까? 아쉽게도 이번엔 소년의 눈동자에 자신의 모습 따위는 비치지 않았다. 그 안에는 이미 간절한 무언가가 자리를 차지하고 있었기에. 뺨과 눈가를 문지르는 손길을 내버려 두며 웃었다.

“....그래. 자유부 활동.”

하고싶은 걸, 자유롭게 하는. 지금은 그런 핑계로 되었다. 처음 보는 웃는 얼굴을 마주하면서, 새슬이 문하의 손에 이끌렸다. 소년이 처음 옥상에 들어왔을 때와는 반대로.

790 새슬주 (n/bcap2NfI)

2021-09-03 (불탄다..!) 06:06:19

796 문하주 (DJPfBgfQNI)

2021-09-03 (불탄다..!) 06:20:14

1. 시내에서 적당히 놀기

2. 문하의 집에 가서 영화 보기

3. 1 후에 2

이 중에서 어떤 게 좋을 거라 생각해?